複素解析は「複素数を与えると複素数を返す関数」である複素関数が主役となる分野なのでした.

複素関数にも実関数と同様に微分を定義することになりますが,実は性質は大きく異なるものになっています.

この記事では

- 複素微分の定義

- 複素関数の微分の具体例

- 正則関数の定義と重要定理

を具体例とともに説明します.

「複素解析の基本」の一連の記事

複素微分の定義

実数の関数で微分を定義するために極限を用いたように,複素関数の微分を考えるためにまずは複素関数の極限を定義します.

複素関数の極限

複素関数の場合の極限も考え方は実数の関数の場合と同じです.

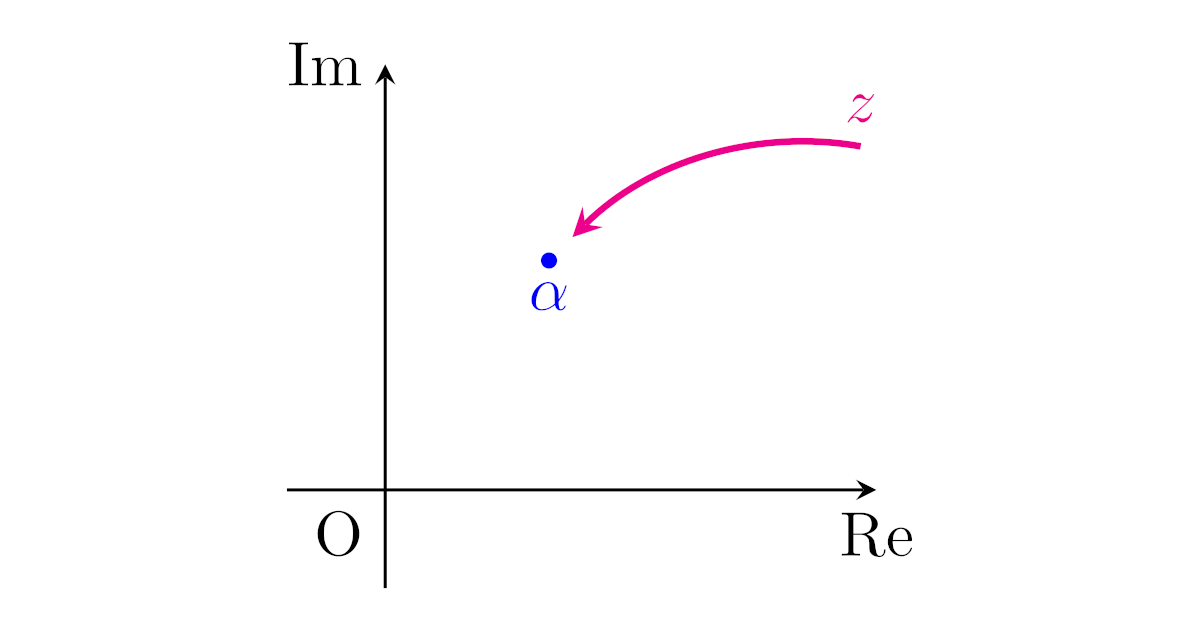

[複素関数の極限]$\alpha\in\C$とし,$\alpha$のある近傍で定義されている複素関数$f$を考える.$z\neq\alpha$を$\alpha$にどのように近付けても$f(z)$が同じ値$\beta$に近付くとき,

\begin{align*}\lim_{z\to\alpha}F(z)=\beta\end{align*}

と表し,$z\to\alpha$で$F(z)$が極限値$\beta$に収束するという.

厳密には$\epsilon$-$\delta$論法により「任意の$\epsilon>0$に対して,ある$\delta>0$が存在し

\begin{align*}0<|z-\alpha|<\delta\Ra|F(z)-\beta|<\epsilon\end{align*}

が成り立つとき,$z\to\alpha$で$F(z)$が極限$\beta$に収束するという」と定義されます.

微分積分学の極限

\begin{align*}\lim_{x\to a}F(x)=b\end{align*}

では変数$x$は数直線$\R$上を動くので,「大きい方から近付ける場合(右極限)」「小さい方から近付ける場合(左極限)」が一致すればよかったのでした.

一方,複素関数での極限

\begin{align*}\lim_{z\to\alpha}F(z)=\beta\end{align*}

では変数$z$は複素平面$\C$上を動くので,近付き方が「左右だけではない」という点が微分積分学の場合と異なります.

複素微分

いま定義した複素関数の極限を用いて,複素関数の微分を定義しましょう.

[複素微分]$\alpha\in\C$のある近傍で定義されている複素関数$f$に対して,

\begin{align*}\lim_{z\to\alpha}\frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha}\end{align*}

が存在するとき,$f$は$\alpha$で複素微分可能または単に微分可能であるという.また,この極限を$f$の$\alpha$における微分係数といい$f'(\alpha)$と表す.

定義式は実数の関数のときと同じですが,複素関数の極限$z\to\alpha$を考える際には「$z$は$\alpha$に$360^\circ$の近付き方があり得る」という点が実数の関数の極限との違いなのでした.

この違いは次の具体例からも分かるように,複素関数の微分可能性においても注意したいポイントです.

複素微分の具体例

それでは複素微分の具体例を考えましょう.

例1(多項式)

複素関数$f_1:\C\to\C$を$f_1(z)=z^{2}$で定める.$f_1$が微分可能な点を求めよ.

任意の$\alpha\in\C$に対して,極限

\begin{align*}\lim_{z\to\alpha}\frac{f_1(z)-f_1(\alpha)}{z-\alpha}

=\lim_{z\to\alpha}\frac{z^{2}-\alpha^{2}}{z-\alpha}

=\lim_{z\to\alpha}(z+\alpha)

=2\alpha\end{align*}

が存在する.よって,$f_1$は$\C$上の全ての点で微分可能である.

同様に,任意の多項式は$\C$全体で微分可能です.

例2(逆数を返す複素関数)

複素関数$f_2:\C\setminus\{0\}\to\C$を$f_2(z)=\dfrac{1}{z}$で定める.$f_2$が微分可能な点を求めよ.

一般に集合$A\setminus B$は$A$から$B$に属する元を除いた集合$A\cap B^c$を表します.よって,$\C\setminus\{0\}$は0を除く複素数全体の集合です.

任意の$\alpha\in\C\setminus\{0\}$に対して,極限

\begin{align*}\lim_{z\to\alpha}\frac{f_2(z)-f_2(\alpha)}{z-\alpha}

=\lim_{z\to\alpha}\frac{\frac{1}{z}-\frac{1}{\alpha}}{z-\alpha}

=\lim_{z\to\alpha}-\frac{1}{z\alpha}

=-\frac{1}{\alpha^{2}}\end{align*}

が存在する.よって,$f_2$は$\C\setminus\{0\}$上微分可能である.

例3(実部を返す複素関数)

複素関数$f_3:\C\to\C$を$f_3(z)=x$で定める($z=x+yi$, $x,y\in\R$).$f_3$が微分可能な点を求めよ.

$f_3$は実部を返す複素関数ですね.結論を先に言えば,この$f_3$は$\C$上の全ての点で微分不可能です.

任意に$\alpha=p+qi$($p,q\in\R$)をとる.

[1]$z=x+yi$ ($x,y\in\R$)を$\alpha$に実軸に平行に近付けるとき,$y=q$なので,

\begin{align*}\frac{f_3(z)-f_3(\alpha)}{z-\alpha}

=\frac{x-p}{(x+yi)-(p+qi)}

=\frac{x-p}{x-p}=1\end{align*}

となる.

[2]$z=x+yi$ ($x,y\in\R$)を$\alpha$に虚軸に平行に近付けるとき,$x=p$なので,

\begin{align*}\frac{f_3(z)-f_3(\alpha)}{z-\alpha}=\frac{x-p}{(x+yi)-(p+qi)}=\frac{0}{yi-qi}=0\end{align*}

となる.

[1]と[2]から$z$の$\alpha$への近付け方で近付き先が変わるから,極限

\begin{align*}\lim_{z\to\alpha}\frac{f_3(z)-f_3(\alpha)}{z-\alpha}\end{align*}

は存在しない.すなわち,$f_3$は点$\alpha$で微分不可能である.よって,$f_3$は$\C$上の全ての点でも微分不可能である.

複素関数の極限$\lim\limits_{z\to\alpha}F(z)$は,$z$を$\alpha$にどのように近付けても$F(z)$が同じ値に近付かないといけないのでした.

しかし,$F(z)=\dfrac{f_3(z)-f_3(\alpha)}{z-\alpha}$はそうなっていないので,微分不可能というわけですね.

実部や虚部が含まれている複素関数は微分不可能である場合が多いことは知っておきましょう.

例4(複素共役を返す関数)

複素関数$f_4:\C\to\C$を$f_4(z)=\overline{z}$で定める.$f_4$が微分可能な点を求めよ.

$f_4$は複素共役を返す複素関数ですね.結論を先に言えば,この$f_4$も$\C$上の全ての点で微分不可能です.

任意に$\alpha=p+qi$($p,q\in\R$)をとる.

[1]$z=x+yi$ ($x,y\in\R$)を$\alpha$に実軸に平行に近付けるとき,$y=q$なので,

\begin{align*}\frac{f_4(z)-f_4(\alpha)}{z-\alpha}

=\frac{(x-yi)-(p-qi)}{(x+yi)-(p+qi)}

=\frac{x-p}{x-p}=1\end{align*}

となる.

[2]$z=x+yi$ ($x,y\in\R$)を$\alpha$に虚軸に平行に近付けるとき,$x=p$なので,

\begin{align*}\frac{f_4(z)-f_4(\alpha)}{z-\alpha}

=\frac{(x-yi)-(p-qi)}{(x+yi)-(p+qi)}

=\frac{-yi+qi}{yi-qi}=-1\end{align*}

となる.

[1]と[2]から$z$の$\alpha$への近付け方で近付き先が変わるから,極限

\begin{align*}\lim_{z\to\alpha}\frac{f_4(z)-f_4(\alpha)}{z-\alpha}\end{align*}

は存在しない.すなわち,$f_4$は点$\alpha$で微分不可能である.よって,$f_4$は$\C$上の全ての点でも微分不可能である.

複素共役が含まれている複素関数は微分不可能である場合が多いことは知っておきましょう.

複素微分の基本性質

次に複素微分の基本性質を紹介しますが,いずれも実数の微分と同様に成り立ちます.

微分の線形性

次の実数の微分でも成り立った線形性は複素微分でも成り立ちます.

[線形性]$\alpha\in\C$とし,$\alpha$のある近傍で定義されている複素関数$f$, $g$と任意の$k,\ell\in\C$に対して

\begin{align*}(kf+\ell g)'(\alpha)=kf'(\alpha)+\ell g'(\alpha)\end{align*}

が成り立つ.

実数の場合と同様に証明できます.

定義より

\begin{align*}(kf+\ell g)'(\alpha)

&=\lim_{z\to\alpha}\frac{(kf+\ell g)(z)-(kf+\ell g)(\alpha)}{z-\alpha}

\\&=\lim_{z\to\alpha}\bra{k\frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha}+\ell\frac{g(z)-g(\alpha)}{z-\alpha}}

\\&=kf'(\alpha)+\ell g'(\alpha)\end{align*}

である.

複素関数の連続性

実数の関数と同様に複素関数の連続性は次のように定義されます.

$\alpha\in\C$とし,$\alpha$のある近傍で定義されている複素関数$f$を考える.このとき,

\begin{align*}\lim_{z\to\alpha}f(z)=f(\alpha)\end{align*}

が成り立つとき,$f$は$\alpha$で連続であるという.

厳密には$\epsilon$-$\delta$論法により「任意の$\epsilon>0$に対して,ある$\delta>0$が存在して,

\begin{align*}|z-\alpha|<\delta\Ra|f(z)-f(\alpha)|<\epsilon\end{align*}

が成り立つとき,$f$は$\alpha$で連続であるという」と定義されます.

実数の関数と同じく連続関数のイメージは「近い値を近い値に移す関数」ですね.

さらに次が成り立ちます.

$\alpha\in\C$とし,$\alpha$のある近傍で定義されている複素関数$f$を考える.$f$が$\alpha$で微分可能なら$f$は$\alpha$で連続である.

対偶を示す.もし$f$が$\alpha$で連続でなければ,

\begin{align*}\lim_{z\to\alpha}\frac{f(z)-f(\alpha)}{z-\alpha}\end{align*}

の分子$f(z)-f(\alpha)$は0に収束しないが分母$z-\alpha$は0に収束するから,全体として有限の値に収束しない.

よって,$f$が$\alpha$で微分可能でないから命題が従う.

例えば,先ほどの具体例の複素関数

\begin{align*}f_3(z)=x,\quad

f_4(z)=\overline{z}\end{align*}

はともに$\C$上の連続関数ですが,いずれも複素平面$\C$上の全ての点で微分不可能です.

実数の関数でもこのような「全ての点で連続だが,全ての点で微分不可能な関数」は存在はするものの,それほど簡単に作れるわけではありません.

これは実数の関数の微分と複素関数の微分の大きな違いの1つと言えますね.

正則関数の定義と重要定理

最後に正則関数の定義と重要定理を紹介します.

正則関数の定義

領域$D$上の全ての点で微分可能な複素関数を$D$上の正則関数といいます.

$D\subset\C$を領域とする.$D$上で定まった複素関数$f$が$D$上の各点で微分可能であるとき,$f$を$D$上の正則関数という.とくに$D=\C$のときは整関数という.

$D\subset\C$が領域であるとは,$D$が連結な開集合であることをいうのでした.つまり,大雑把に言えば$D$は「ひとまとまりで境界を含まない集合」ということですね.

例えば,先ほどの具体例の複素関数

\begin{align*}f_1(z)=z^2,\quad

f_2(z)=\frac{1}{z}\end{align*}

はそれぞれ$\C$, $\C\setminus\{0\}$上の全ての点で微分可能でした.$\C$も$\C\setminus\{0\}$も領域(連結開集合)なので,

- $f_1$は$\C$上の正則関数

- $f_2$は$\C\setminus\{0\}$上の正則関数

ということができます.

正則関数の重要定理

実関数が微分可能であるとき,領域上で1回微分可能であっても2回微分可能かは分かりません.例えば,関数$f:\R\to\R$を

\begin{align*}f(x)=\begin{cases}0&(x\le 0)\\x^2&(x>0)\end{cases}\end{align*}

で定めると$f$は$\R$上で1回微分可能ですが,導関数$f’$は

\begin{align*}f'(x)=\begin{cases}0&(x\le 0)\\2x&(x>0)\end{cases}\end{align*}

となるので,2回微分可能ではありませんね.

さて,正則関数は「領域上で1回微分可能な複素関数」という定義でしたが,実は次の定理が成り立ちます.

[正則関数の微分可能性]領域$D$上の正則関数$f$は$D$上の各点で無限回微分可能である.

つまり,複素関数$f$が領域上$D$で1回でも微分可能であれば,$f$は領域$D$上で何回でも微分可能というわけですね.

上でみたように,実数の関数でこのようなことは成り立ちませんから,この正則関数の性質は複素解析ならではの性質ということになります.

ただし,この定理[正則関数の微分可能性]の証明は今の段階では難しく,のちにテイラー展開を学ぶ際に証明します.

コメント