ルベーグ積分は極限と相性が良く,積分と極限の順序交換ができるための条件を述べたルベーグの優収束定理はとくに重要な定理として知られています.

ルベーグの優収束定理を使うことで,例えば次の問題を解くことができます.

2以上の整数$n$に対して,極限$\lim\limits_{n\to\infty}\dint_{[0,\infty)}\dfrac{1}{1+x^{n}}\,dx$を求めよ.

この問題は極限と積分の順序が交換できれば簡単に解くことができ,この順序交換を正当化する際にルベーグの優収束定理が使えます(この問題は,この記事の具体例3で実際に解いています).

この記事では

- ルベーグの優収束定理と3つのポイント

- 極限と積分の順序交換でうまく計算できる具体例

- ルベーグの優収束定理とその系の証明

を順に解説します.

「ルベーグ積分の基本」の一連の記事

- ルベーグ積分入門

- ルベーグ測度

- ルベーグ可測関数とルベーグ積分

ルベーグの優収束定理と使うための3つのポイント

次の定理をルベーグの優収束定理(dominated convergence theorem)または単にルベーグの収束定理といいます.

[ルベーグの優収束定理(簡易版)]可測集合$A$と,$A$上の可測関数列$\{f_n\}$を考える.

- 関数列$\{f_n\}$が各点収束し,

- ($n$によらない)ルベーグ可積分関数$g$が存在して,

- 任意の$n$と$x\in A$に対して$|f_n(x)|\le g(x)$を満たす

とき,$\{f_n\}$は項別積分可能である:

\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\int_{A}f_n(x)\,dx=\int_{A}\lim_{n\to\infty}f_n(x)\,dx.\end{align*}

この定理を使う際のポイントは

- 可測関数列$\{f_n\}$が各点収束する

- $|f_n(x)|\le g(x)$を満たす$n$によらない$g$をとる

- 関数$g$はルベーグ可積分である

の3つを示すことです.この時の関数$g$は$|f_n|$を上から評価するので,$\{f_n\}$の優関数と呼ばれることもあります.

「簡易版」としたのは,定理の仮定をもう少し弱められるためです.のちの証明では仮定を弱めたものを示しています.

極限と積分の順序交換でうまく計算できる具体例

上の3つのルベーグの優収束定理を使う際の3つのポイントを意識して具体例を解いてみましょう.

具体例1($\lim\limits_{n\to\infty}\int_{[0,1]}\frac{1}{1+n(x+1)^{3}}\,dx$)

極限$\lim\limits_{n\to\infty}\dint_{[0,1]}\dfrac{1}{1+n(x+1)^{3}}\,dx$を求めよ.

積分$\dint_{[0,1]}\dfrac{1}{1+n(x+1)^{3}}\,dx$をこのまま実行するのは大変そうですが,極限と積分の順序交換ができれば,$n$が消えてから積分することになるので,計算がとても簡単になりますね.

この極限と積分の順序交換を正当化するためにルベーグの優収束定理を使いましょう.

上記の3つのポイントを意識して解答を書いてみます.

正の整数$n$に対して,関数$f_n:[0,1]\to\R$を$f_n(x):=\dfrac{1}{1+n(x+1)^{3}}$で定める.

可測関数列$\{f_n\}$が各点収束することを示す

一般に連続関数は可測関数だから,各$f_n$は$[0,1]$上の可測関数である.

また,任意の$0\le x\le 1$に対して,

\begin{align*}\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+n(x+1)^{3}}=0\end{align*}

が成り立つ.

$|f_n(x)|\le g(x)$を満たす$n$によらない$g$をとる

関数$g:[0,1]\to\R$を恒等的に値1をとる関数とする:$g\equiv 1$.

このとき,任意の$n$と$x\in[0,1]$に対して

\begin{align*}|f_n(x)|\le\frac{1}{1+1\cdot(0+1)^3}=\frac{1}{2}\le g(x)\end{align*}

が成り立つ.

関数$g$がルベーグ可積分であることを示す

関数$g$は可測単関数なので,可測単関数のルベーグ積分の定義より

\begin{align*}\int_{[0,1]}g(x)\,dx=1\cdot m([0,1])=1\end{align*}

と計算できるから,$[0,1]$上ルベーグ可積分である.ただし,$m$はルベーグ測度である.

ルベーグの優収束定理を適用して求める

以上より,ルベーグの優収束定理が適用できて,

\begin{align*}&\lim_{n\to\infty}\int_{[0,1]}f_n(x)\,dx=\int_{[0,1]}\lim_{n\to\infty}f_n(x)\,dx

\\&=\int_{[0,1]}0\,dx=0\cdot m([0,1])=0\end{align*}

を得る.

上の解答では$g$は恒等的に値1をとる関数としましたが,$|f_n|\le g$を満たす$n$によらないルベーグ可積分関数$g$であればなんでも構いません.

具体例2($\lim\limits_{n\to\infty}\int_{[0,1]}x^nf(x)\,dx$)

$[0,1]$上の連続関数$f$に対して,極限$\lim\limits_{n\to\infty}\dint_{[0,1]}x^nf(x)\,dx$を求めよ.

この問題も先に極限が計算できれば積分が簡単にできそうですから,ルベーグの優収束定理を使いましょう.

この問題でも,上記の3つのポイントを意識して解答を書いてみましょう.

正の整数$n$に対して,関数$f_n:[0,1]\to\R$を$f_n(x):=x^nf(x)$で定める.

可測関数列$\{f_n\}$が各点収束することを示す

一般に連続関数は可測関数であり,可測関数の積も可測関数だから,各$f_n$は可測関数である.

また,一般に有界閉区間上の連続関数は有界関数だから$f$は有界である.

よって,$\lim\limits_{n\to\infty}x^n=0$($0\le x<1$)であることを併せると,

\begin{align*}\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\begin{cases}0&(0\le x<1),\\f(1)&(x=1)\end{cases}\end{align*}

が成り立つ.

$|f_n(x)|\le g(x)$を満たす$n$によらない$g$をとる

$f$は有界だったから,ある$M>0$が存在して,任意の$0\le x\le1$に対して$|f(x)|\le M$が成り立つ.

関数$g:[0,1]\to\R$を恒等的に値$M$をとる関数とする:$g\equiv M$.

このとき,任意の$n$と$x\in[0,1]$に対して

\begin{align*}|f_n(x)|=\sup_{n}|x^n||f(x)|\le1\cdot M=g(x)\end{align*}

が成り立つ.

関数$g$がルベーグ可積分であることを示す

関数$g$は可測単関数なので,可測単関数のルベーグ積分の定義より

\begin{align*}\int_{[0,1]}g(x)\,dx=M\cdot m([0,1])=M\end{align*}

と計算できるから,$[0,1]$上ルベーグ可積分である.ただし,$m$はルベーグ測度である.

ルベーグの優収束定理を適用して求める

以上より,ルベーグの優収束定理が適用できて,

\begin{align*}&\lim_{n\to\infty}\int_{[0,1]}x^nf(x)\,dx=\int_{[0,1]}\lim_{n\to\infty}x^nf(x)\,dx

\\&=0\cdot m([0,1))+f(1)\cdot m(\{1\})=0+0=0\end{align*}

を得る.ただし,$m$はルベーグ測度である.

関数$g$を$g=|f|$ととっても構いませんね.

具体例3($\lim\limits_{n\to\infty}\int_{[0,\infty)}\frac{1}{1+x^{n}}\,dx$)

最後の具体例として,冒頭の問題を考えてみましょう.

$n$を2以上の整数とする.極限$\lim\limits_{n\to\infty}\dint_{[0,\infty)}\dfrac{1}{1+x^{n}}\,dx$を求めよ.

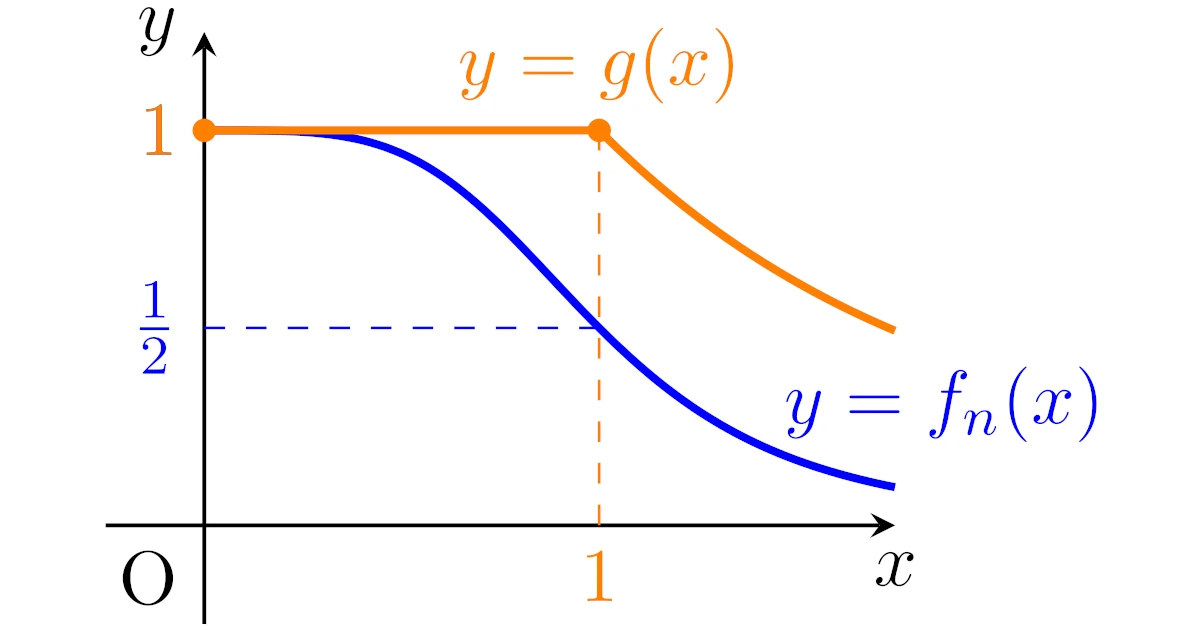

$|f_n|\le g$なるルベーグ可積分関数$g$をどのように取ってくるかが少し難しい問題ですが,$n$が大きくなるほど

- $(0,1)$上の各点で単調増加

- $(1,\infty)$上の各点で単調減少

ということを意識して解答を考えましょう.

正の整数$n$に対して,関数$f_n:[0,\infty)\to\R$を$f_n(x):=\dfrac{1}{1+x^{n}}$で定める.

可測関数列$\{f_n\}$が各点収束することを示す

一般に連続関数は可測関数だから,$f_n$は$[0,\infty)$上の可測関数である.また,関数列$\{f_n\}$は

\begin{align*}f(x)=\begin{cases}1&(0\le x<1)\\\frac{1}{2}&(x=1)\\0&(1<x)\end{cases}\end{align*}

で定まる関数$f:[0,\infty)\to\infty$に各点収束する.

$|f_n(x)|\le g(x)$を満たす$n$によらない$g$をとる

関数$g:[0,\infty)\to\R$を

\begin{align*}g(x):=\begin{cases}1&(0\le x<1),\\\frac{2}{1+x^2}&(1\le x).\end{cases}\end{align*}

で定める.このとき,

- 任意の$x\in[0,1]$に対して\begin{align*}\sup_{n}|f_n(x)|\le\frac{1}{1+0^{n}}=1\le g(x)\end{align*}

- 任意の$x\in(1,\infty)$に対して\begin{align*}\sup_{n}|f_n(x)|\le\frac{1}{1+x^{2}}<g(x)\end{align*}

が成り立つ.よって,任意の$n$と$x\in[0,\infty)$に対して$|f_n(x)|\le g(x)$が成り立つ.

関数$g$がルベーグ可積分であることを示す

一般に連続関数は可測関数だから,$g$は$[0,\infty)$上の可測関数である.

さらに,$g$のルベーグ積分は

\begin{align*}\int_{[0,\infty)}g(x)\,dx&=\int_{[0,1]}1\,dx+\int_{[1,\infty)}\frac{2}{1+x^2}\,dx

\\&=1+2\brc{\tan^{-1}{x}}_{1}^{\infty}=1+\frac{\pi}{2}\end{align*}

だから,ルベーグ可積分関数である.

ルベーグの優収束定理を適用して求める

以上より,ルベーグの優収束定理が適用できて,

\begin{align*}&\lim_{n\to\infty}\int_{0}^{\infty}f_n(x)\,dx

=\int_{[0,\infty)}f(x)\,dx

\\&=1\cdot m([0,1))+\frac{1}{2}\cdot m(\{1\})+0\cdot m((1,\infty))

\\&=1+0+0=1\end{align*}

を得る.ただし,$m$はルベーグ測度である.

最後から2つ目の等号の第3項目について,拡大実数において$0\cdot\infty=0$と定義していたことに注意しましょう.

場合分けをしなくても,例えば$[0,\infty)$上で$g(x)=\dfrac{2}{1+x^2}$などとしても,条件を満たすのでルベーグの優収束定理が使えます.

ルベーグの優収束定理とその系の証明

まずは簡易版でないルベーグの優収束定理を紹介して証明をします.

さらに,上でみた具体例1,具体例2のような有限測度集合上で使えることが多い系も紹介して証明します.

ルベーグの優収束定理(完全版)と証明

ルベーグの優収束定理の仮定は,実は「簡易版」よりも少し弱めることができ,

- 関数列$\{f_n\}$の各点収束

- 優関数$g$による評価

は$A$上の全ての点でなくても,$A$上のほとんど至るところで成り立てば十分です.

[ルベーグの優収束定理(完全版)]可測集合$A$と,$A$上の可測関数列$\{f_n\}$を考える.関数列$\{f_n\}$が$A$上ほとんど至るところで各点収束し,($n$によらない)ルベーグ可積分関数$g$が存在して,

\begin{align*}\sup_{n}|f_n(x)|\le g(x)\quad\mrm{a.e.}\ x\in A\end{align*}

を満たすなら,$\{f_n\}$は項別積分可能である:

\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\int_{A}f_n(x)\,dx=\int_{A}\lim_{n\to\infty}f_n(x)\,dx.\end{align*}

以下では$f_n$, $g$の終集合は拡大実数$\overline{\R}=\R\cup\{\pm\infty\}$であるとして証明します:$f_n,g:A\to\overline{R}$

数列$\{f_n(x)\}$が発散する$x\in A$全部の集合を$B_1$とし,

\begin{align*}&B_2:=\set{x\in A}{\sup_{n}|f_n(x)|>g(x)},

\\&B_3:=\set{x\in A^{\prime\prime}}{g(x)=\infty}\end{align*}

とすると,

- 関数列$\{f_n\}$が$A$上ほとんど至るところ各点収束することから$m(B_1)=0$

- 不等式$\sup\limits_{n}|f_n|\le g$が$A$上ほとんど至るところ成り立つことから$m(B_2)=0$

- $g$がルベーグ可積分であることから,$m(B_3)=0$

が成り立つ.ただし,$m$はルベーグ測度である.

一般にルベーグ測度が0の集合の和集合もルベーグ測度は0だから

\begin{align*}m(B_1\cup B_2\cup B_3)=0\end{align*}

である.一般にルベーグ測度0の集合だけ積分領域が変化してもルベーグ積分の値は不変だから,$A’:=A\setminus(B_1\cup B_2\cup B_3)$上で$\{f_n\}$が項別積分可能であることを示せばよい.

$A’$上でのファトゥの補題の適用

$A’$上で$|f_n|\le g$だから$g\pm f_n$は非負値関数なのでファトゥの補題より

\begin{align*}\liminf_{n\to\infty}\int_{A’}(g+f_n)(x)\,dx

&\ge\int_{A’}\liminf_{n\to\infty}(g+f_n)(x)\,dx

\\&=\int_{A’}\Bigl(g+\liminf_{n\to\infty}f_n\Bigr)(x)\,dx,

\\\liminf_{n\to\infty}\int_{A’}(g-f_n)(x)\,dx

&\ge\int_{A’}\liminf_{n\to\infty}(g-f_n)(x)\,dx

\\&=\int_{A’}\Bigl(g-\limsup_{n\to\infty}f_n\Bigr)(x)\,dx\end{align*}

が成り立つ.ただし,2つ目の評価については,一般に集合$X$上の実数値関数$F$に対して$-\inf\limits_{x\in X}{F(x)}=\sup\limits_{x\in X}{(-F(x))}$であることを用いた.

上極限・下極限の積分の評価

いま得られた評価で両辺から$\dint_{A’}g(x)\,dx<\infty$を引いて整理すると

\begin{align*}&\liminf_{n\to\infty}\int_{A’}f_n(x)\,dx\ge\int_{A’}\liminf_{n\to\infty}f_n(x)\,dx,

\\&\limsup_{n\to\infty}\int_{A’}f_n(x)\,dx\le\int_{A’}\limsup_{n\to\infty}f_n(x)\,dx\end{align*}

が得られ,もとより$\liminf\limits_{n\to\infty}f_n<\limsup\limits_{n\to\infty}f_n$であることと併せて

\begin{align*}&\int_{A’}\liminf_{n\to\infty}f_n(x)\,dx\le\liminf_{n\to\infty}\int_{A’}f_n(x)\,dx

\\&\le\limsup_{n\to\infty}\int_{A’}f_n(x)\,dx\le\int_{A’}\limsup_{n\to\infty}f_n(x)\dots(*)\end{align*}

が従う.

関数列$\{f_n\}$の上極限と下極限が一致することを利用

関数列$\{f_n\}$は$A’$上各点収束するので

\begin{align*}\liminf_{n\to\infty}f_n=\limsup_{n\to\infty}f_n=\lim_{n\to\infty}f_n\end{align*}

が成り立つから,$(*)$の最左辺と最右辺は等しく不等号は全て等号として成り立つ.これより

\begin{align*}\liminf_{n\to\infty}\int_{A’}f_n(x)\,dx=\limsup_{n\to\infty}\int_{A’}f_n(x)\,dx\end{align*}

が成り立つ.よって,極限$\lim\limits_{n\to\infty}\dint_{A’}f_n(x)\,dx$が存在して

\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\int_{A’}f_n(x)\,dx=\int_{A’}\lim_{n\to\infty}f_n(x)\,dx\end{align*}

が従う.

最初に$B_3$を除外していたのは,$B_3$においては$g\pm f_n$が$\infty-\infty$となって定義できない可能性があるためです.

よく用いるルベーグの優収束定理の系の証明

集合$A$の測度が有限で,関数列$\{f_n\}$が一様有界なら,優関数$g$を定数関数にとることができるので,ルベーグ収束定理が適用できることが簡単に分かります.

ルベーグ測度が有限の可測集合$A$と,$A$上の可測関数列$\{f_n\}$を考える.関数列$\{f_n\}$は一様有界で各点収束なら,等式

\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\int_{A}f_n(x)\,dx=\int_{A}\lim_{n\to\infty}f_n(x)\,dx.\end{align*}

が成り立つ.すなわち,$\{f_n\}$は項別積分可能である.

関数列$\{f_n\}$は一様に有界だから,ある$M>0$が存在して,任意の$x\in A$に対して

\begin{align*}\sup_{n}|f_n(x)|\le M\end{align*}

が成り立つ.また,関数$g$は可測単関数なので,可測単関数のルベーグ積分の定義より

\begin{align*}\int_{A}g(x)\,dx=M\cdot m(A)\end{align*}

と計算できるから,$m(A)<\infty$と併せて$A$上ルベーグ可積分である.ただし,$m$はルベーグ測度である.

よって,ルベーグの優収束定理より,項別積分可能である.

上で見た具体例1と具体例2は,この証明と同じ議論によりルベーグの優収束定理を用いていますね.

コメント