例えば,関数$f:\R\to\R$を

\begin{align*}f(x)=\begin{cases}\cos{x}&(x\neq0),\\2&(x=0)\end{cases}\end{align*}

で定めると,この関数は$x=0$での値が飛び跳ねていますが,本質的には$\cos{x}$なので$f$の本質的上限は

\begin{align*}\esssup_{n\in\R}f(x)=1\end{align*}

と表すのでした.

実は(適切な同一視のもとで)可測集合上の本質的有界な可測関数全部の集合$L^{\infty}$はバナッハ空間(完備なノルム空間)となります.この空間$L^{\infty}$をルベーグ空間と言います.

この記事ではノルム空間となることまで証明し,完備性はのちの記事(準備中)で証明します.

この記事では

- 可測関数の同一視

- ルベーグ空間$L^\infty$の定義

- 補足(同値類の空間が線形空間となることの証明)

を順に解説します.

「ルベーグ空間$L^p$の基本」の一連の記事

可測関数の同一視

ルベーグ空間$L^{\infty}$をきちんと定義するには同値関係(商集合)を考える必要があります.

まずはノルム空間の定義から同値関係(商集合)が必要となる理由を考えましょう.

ノルム空間の復習

ルベーグ空間$L^p$をノルム空間として定義したいので,まずはノルム空間を復習しておきましょう.

体$\R$上の線形空間$V$に対して,関数$\|\cdot\|:V\to\R$が

- [非退化性]$\m{x}\in V$に対し$\|\m{x}\|=0 \iff \m{x}=\m{0}$

- [斉次性]任意の$\alpha\in\R$, $x\in V$に対し$\|\alpha \m{x}\|=|\alpha|\|\m{x}\|$

- [劣加法性]任意の$\m{x},\m{y},\m{z}\in V$に対し$\|\m{x}-\m{z}\|\le\|\m{x}-\m{y}\|+\|\m{y}-\m{z}\|$

の全てを同時に満たすとき,$\|\cdot\|$を$V$のノルム(norm)といい,組$(V,\|\cdot\|)$をノルム空間(norm space)という.

以下では$X\subset\R$上の可測関数全部の集合を$L(X)$と表しましょう.

$L(X)$は通常の関数の和とスカラー倍により可測関数全部の集合は線形空間となるのでした.$\R$上で恒等的に値0をとる関数が零ベクトルとなりますね.

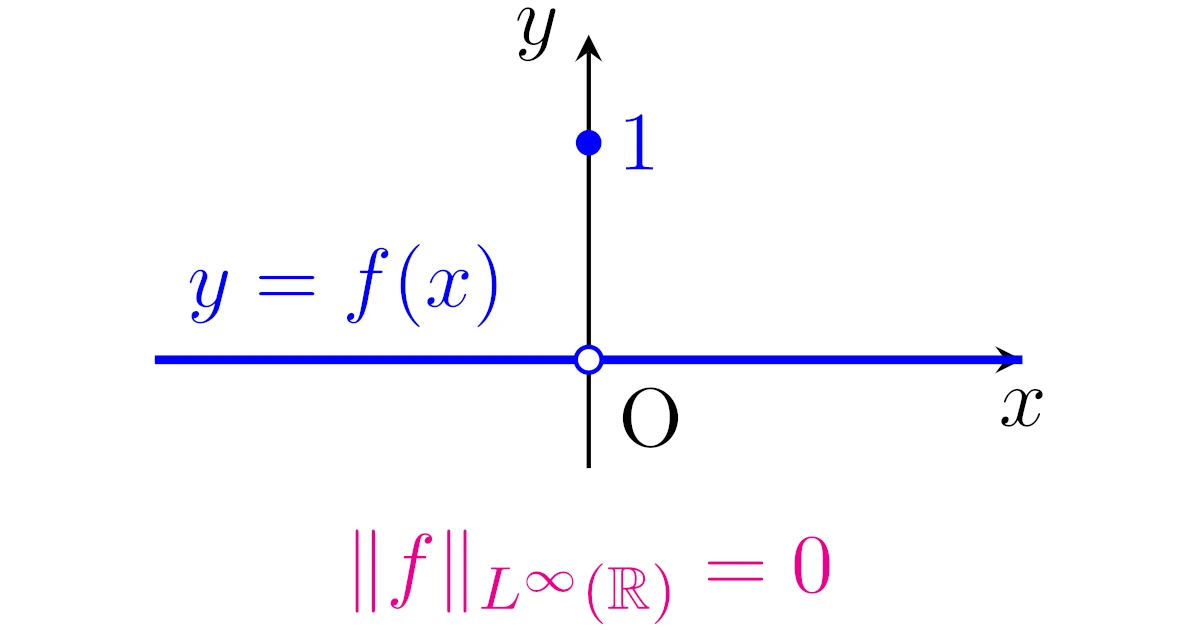

さて,$L(X)$の本質的有界な関数全部の線形部分空間にノルム$\|f\|_{\infty}:=\esssup\limits_{n\in\R}|f(x)|$を考えようとすると,例えば

\begin{align*}f(x)=\begin{cases}0&(x\neq0)\\1&(x=0)\end{cases}\end{align*}

と定まる関数$f:\R\to\R$は本質的に有界で$\|f\|_{\infty}=0$を満たします.

ほとんど至る所で等しい(零集合上のみで異なる)2つの可測関数の本質的上限は等しいので,この関数$f$以外にも$\|f\|_{\infty}=0$となる可測関数$f$はたくさんありますね.

ところが,$\|\cdot\|_{\infty}$がノルムなら非退化性から$\|f\|_{\infty}=0$となる関数は零ベクトルのみでないといけませんから,単純には$\|\cdot\|_{\infty}$をノルムと定義することができません.

可測関数の同一視

そこでほとんど至る所で等しい2つの関数たちを同一視する同値関係を考えましょう.

可測集合$X\subset\R^d$上の可測関数全部の集合に,関係$\sim$を

\begin{align*}f\sim g\stackrel{\mathrm{def.}}{\iff}m(\set{x\in X}{f(x)\neq g(x)})=0\end{align*}

を定めると,関係$\sim$は同値関係となる.ただし,$m$はルベーグ測度である.

つまり,ほとんど至る所で等しい関数たちをまとめてグループ分けできるということですね.

この補題の証明は以下の記事を参照してください.

ルベーグ空間$L^{\infty}$の定義

定義域が$X\subset\R$の本質的有界な関数$f$は$\esssup\limits_{x\in X}|f(x)|<\infty$を満たすことに注意してください.

以下では,ほとんど至る所で等しい関数たちを同一視してできる商集合を$\tilde{L}(X)$と表しましょう.

$L(X)$が線形空間であることから$\tilde{L}(X)$も線形空間となります.このことはこの記事の最後で証明しています.

本質的有界な関数の同値類

一般にほとんど至る所で等しい関数を同一視する同値関係$\sim$に関して,同じ同値類に属する2つの関数は等しい本質的上限をもちます.

可測集合$X\subset\R^d$を考える.$F\in\tilde{L}(X)$のある代表元$f$が本質的有界なら,任意の$g\in F$は本質的有界であり,

\begin{align*}\esssup\limits_{x\in X}|f(x)|=\esssup\limits_{x\in X}|g(x)|\end{align*}

が成り立つ.

$f,g\in F$だから,$f$と$g$はほとんど至る所で等しいので,$|f|$と$|g|$もほとんど至る所で等しい.

$L:=\esssup\limits_{x\in X}|f(x)|$とすると,

\begin{align*}&\set{x\in X}{|g(x)|>L}

\\&\subset\set{x\in X}{|f(x)|>L,f(x)=g(x)}\cup\set{x\in X}{f(x)\neq g(x)}

\\&\subset\set{x\in X}{|f(x)|>L}\cup\set{x\in X}{f(x)\neq g(x)}\end{align*}

なので,$f$が本質的有界ならルベーグ測度$m$の単調性と劣加法性より

\begin{align*}&m(\set{x\in X}{|g(x)|>L})

\\&\le m(\set{x\in X}{|f(x)|>L})+m(\set{x\in X}{f(x)\neq g(x)})

\\&=0+0=0\end{align*}

が成り立ち,$g$が本質的有界で$\esssup\limits_{x\in X}|g(x)|\le L$と分かる.

一方,$L’=\esssup\limits_{x\in X}|g(x)|$とすれば,今の議論と同様にして$L\le L’$が分かるので$L=L’$が従う.

いまの補題から本質的有界な可測関数$f$が属する同値類$F$に対して$\|F\|_{\infty}:=\|f\|_{\infty}$と定義できます(well-definedです)ね.

ルベーグ空間$L^{\infty}$の定義

$\tilde{L}(X)$の同値類も通常の関数のように扱っても問題がないことが多く,実際ほとんどの場合で通常の関数のように扱います.

$\tilde{L}(X)$の同値類を表す文字も,同値類を通常の関数のように$f,g$などを使います.

$\tilde{L}(X)$の本質的有界な関数(厳密には同値類)全部の集合$L^{\infty}(X)$は,$\tilde{L}(X)$の線形部分空間となります.

可測集合$X\subset\R^d$を考える.

\begin{align*}\|f\|_{\infty}:=\esssup_{x\in X}|f(x)|<\infty\end{align*}

をみたす$f\in\tilde{L}(X)$全部の集合$L^{\infty}(X)$は,$\tilde{L}(X)$の線形部分空間となる.さらに,$\|\cdot\|_{\infty}$は$L^{\infty}(X)$上のノルムとなる.

[部分空間となること]任意に$f,g\in L^\infty(X)$と$k\in\R$をとる.本質的上限$\esssup$の劣加法性と絶対値の劣加法性より

\begin{align*}\esssup_{x\in X}|f(x)+g(x)|\le&\esssup_{x\in X}(|f(x)|+|g(x)|)

\\\le&\esssup_{x\in X}|f(x)|+\esssup_{x\in X}|g(x)|\end{align*}

なので$f+g\in L^{\infty}(X)$である.また,絶対値の斉次性と$\sup$が定数倍を保つことから

\begin{align*}\esssup_{x\in X}|kf(x)|=\esssup_{x\in X}|k||f(x)|=|k|\esssup_{x\in X}|f(x)|\end{align*}

なので$kf\in L^{\infty}(X)$である.よって,$L^{\infty}(X)$は$\tilde{L}(X)$の部分空間となる.

[ノルム空間となること]恒等的に値0をとる関数を$0_{\R}$とすると$\|0_{\R}\|_{\infty}=0$である.

逆に$f\in\tilde{L}(X)$が$\|f\|_{\infty}=0$を満たせば$|f|$はほとんど至る所で値0をとるから$f$はほとんど至る所で$0_{\R}$に等しい.

部分空間であることの証明で斉次性・劣加法性が示されている.

この補題の空間$L^{\infty}(X)$をルベーグ空間といいます.

可測集合$X\subset\R^d$上の可測関数全部の集合$\tilde{L}(X)$の,本質的有界な関数全部の線形部分空間

\begin{align*}\set{f\in\tilde{L}(X)}{\|f\|_\infty:=\esssup_{x\in X}|f(x)|<\infty}\end{align*}

のノルム$\|\cdot\|_{\infty}$を備えたノルム空間をルベーグ空間(Lebesgue space)といい,$L^\infty(X)$と表す.

集合$X$上で$\esssup$を考えていることを強調して,ノルム$\|\cdot\|_{\infty}$を$\|\cdot\|_{L^{\infty}(X)}$と表すこともよくあります.

絶対値の$p$乗が可積分な可測関数の空間$L^p$もルベーグ空間と呼びます.

補足(同値類の空間が線形空間となることの証明)

最後に$X\subset\R$上の可測関数全部の集合$L(X)$をほとんど至る所で等しい関数たちを同一視してできる商集合$\tilde{L}(X)$が通常の和とスカラー倍によって線形空間となることを証明しておきましょう.

可測集合$X\subset\R^d$に対して,$\tilde{L}(X)$上の演算+と作用・を

- $F,G\in\tilde{L}(X)$に対して,代表元$f\in F$, $g\in G$をとり,通常の関数の和$f+g$が属する同値類を$F+G$

- $F\in\tilde{L}(X)$, $k\in\R$に対して,代表元$f\in F$をとり,通常の関数のスカラー倍$kf$が属する同値類を$k\cdot F$

と定めることができ,$\tilde{L}(X)$はそれぞれを和・スカラー倍として線形空間となる.

$X$上で恒等的に値0をとる関数を$0_{X}$と表す.$0_{X}\in\tilde{L}(X)$だから$\tilde{L}(X)\neq\emptyset$である.

[演算と作用のwell-defined性]$F,G\in\tilde{L}(X)$と$k\in\R$を考える.

代表元$f_1,f_2\in F,g_1,g_2\in G$をとると,$f_1,f_2$はほとんど至る所で等しく,$g_1,g_2$もほとんど至る所で等しいから

- $f_1+g_1$と$f_2+g_2$もほとんど至る所で等しい

- $kf_1$, $kf_2$はほとんど至る所で等しい

ので,$f_1+g_1$と$f_2+g_2$は同じ$\tilde{L}(X)$の同値類に属し,$kf_1$, $kf_2$は同じ$\tilde{L}(X)$の同値類に属する.

よって,$\tilde{L}(X)$上の演算+と作用・はwell-definedである.

[線形空間となること]$X$上で定義された可測関数全部の空間は通常の和・スカラー倍により線形空間になることに注意する.

以下では$F,G,H\in\tilde{L}(X)$, $k,\ell\in\R$とし,代表元を$f\in F$, $g\in G$, $h\in H$とする.

(1) $(f+g)+h=f+(g+h)$であり

\begin{align*}(f+g)+h\in(F+G)+H,\quad f+(g+h)\in F+(G+H)\end{align*}

が成り立つから,$(F+G)+H=F+(G+H)$である.

(2) $0_{X}$が属する$\tilde{L}(X)$の同値類を$O$とすると,

\begin{align*}0_{X}+f=f+0_{X}=f\in F\end{align*}

が成り立つから,$O+F=F+O=F$である.

(3) $-f$が$\tilde{L}(X)$の同値類を$\tilde{F}$とすると,

\begin{align*}(-f)+f=f+(-f)=0\in O\end{align*}

が成り立つから,$\tilde{F}+F=F+\tilde{F}=O$である.

(4) $f+g=g+f$であり

\begin{align*}f+g\in F+G,\quad g+f\in G+F\end{align*}

が成り立つから,$F+G=G+F$である.

(5) $k(\ell f)=(k\ell)f$であり

\begin{align*}k(\ell f)\in k(\ell F),\quad (k\ell)f\in (k\ell)F\end{align*}

が成り立つから,$k(\ell F)=(k\ell)F$である.

(6) $k(f+g)=kf+kg$であり

\begin{align*}k(f+g)\in k(F+G),\quad kf+kg\in kF+kG\end{align*}

が成り立つから,$k(F+G)=kF+kG$である.

(7) $(k+\ell)f=kf+\ell f$であり

\begin{align*}(k+\ell)f\in (k+\ell)F,\quad kf+\ell f\in kF+\ell F\end{align*}

が成り立つから,$(k+\ell)F=kF+\ell F$である.

(8) $0f=0_{X}\in O$が成り立つから,$0F=O$である.

コメント