確率変数列の4つの収束については

のでした.しかし,一様可積分と呼ばれる性質をもつ確率変数列においては

- 概収束すれば1次平均収束する

- 1次平均収束と確率収束は同値である

ということが証明できます.これらはヴィタリの収束定理と呼ばれるルベーグの収束定理の一般化の定理から導くことができます

この記事では

- 一様可積分性

- ヴィタリの収束定理

- 一様可積分な確率変数に対して概収束 $\Ra$ $1$次平均収束

- 一様可積分な確率変数に対して$1$次収束平均 $\iff$ 確率収束

を順に説明します.

一連の記事はこちら

【確率変数の4つの収束|概収束,平均収束,確率収束,法則収束】

【一様可積分とヴィタリの収束定理|ルベーグの収束定理の一般化】←今の記事

【一様可積分性の判定条件|十分条件と必要十分条件】

一様可積分性

一様可積分性は有限測度空間上の可測関数列に対して定義できますが,この記事では確率空間上の確率変数列の一様可積分性を考えます.

この記事では,確率変数は確率空間$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上で考えるものとし,$\mathbb{E}$で期待値,集合$A\subset\Omega$上の定義関数を$I_{A}$で表します:

一様可積分性の定義

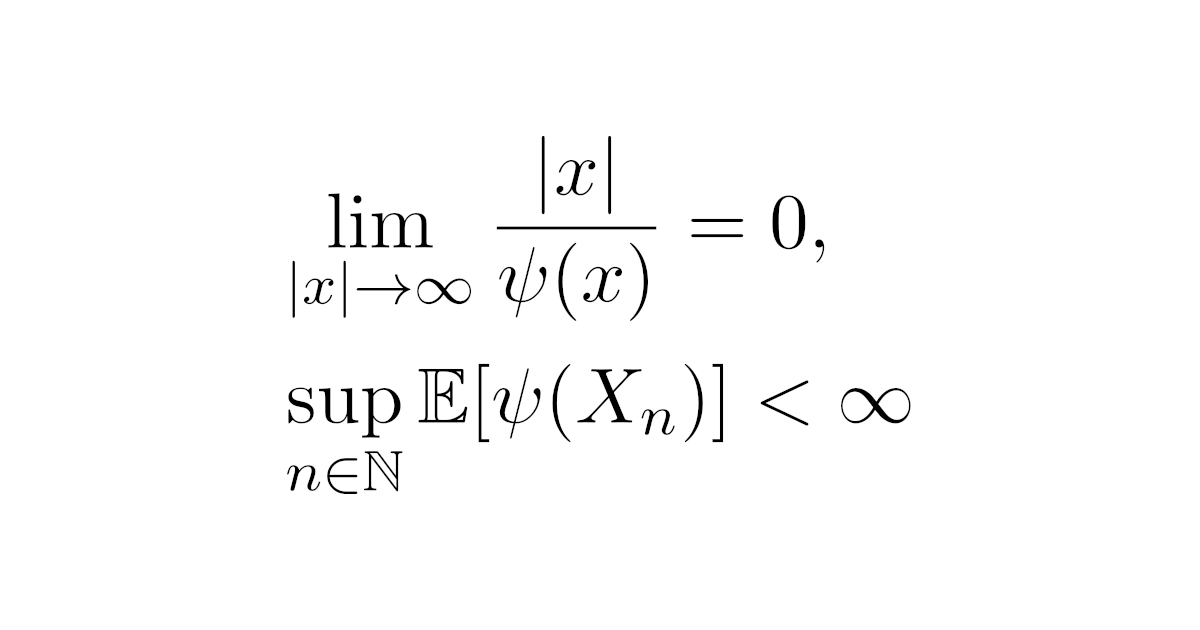

[一様可積分] 実数値確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$が

を満たすとき,$\{X_n\}_{n\in\N}$は一様可積分(uniformly integrable)であるという.

この定義式は

などとも書けますね.

言葉で説明すれば,一様可積分とは「$|X_n(\omega)|>\lambda$を満たす$\omega\in\Omega$における$X_n$の積分(期待値)は,$n$によらず一様に$\lambda\to\infty$で0に近付く」ことをいうわけですね.

なお,一様可積分性を満たすの十分条件と必要十分条件については次の記事を参照してください.

一様可積分の名前の由来

一様可積分な確率変数列$\{X_n\}$に対して,期待値$\mathbb{E}[X_n]$は一様に有界となります.「一様可積分」という名前はこの性質に由来しているわけですね.

一様可積分な実数値確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$に対して,$\sup\limits_{n\in\N}\mathbb{E}[X_n]<\infty$が成り立つ.

確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$が一様可積分であることから,ある$R>0$が存在して

が成り立つ.よって

である.

一様可積分に関する補題

一様可積分な確率変数列の極限について,のちのヴィタリの収束定理の証明に用いる補題を示しておきます.

一様可積分な確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$が確率変数$X$に概収束するとき$X$は可積分となります.式で表せば次のようになりますね.

[補題1] 一様可積分な実数値確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$と実数値確率変数$X$に対して,ほとんど全ての$\omega\in\Omega$に対して$\lim\limits_{n\to\infty}X_n(\omega)=X(\omega)$が成り立つなら,$\mathbb{E}[X]<\infty$が成り立つ.

ルベーグの収束定理とヴィタリの収束定理

本題のルベーグの収束定理とヴィタリの収束定理について説明します.

これらはいずれも極限と積分の順序交換に関する定理となっています.

ルベーグの収束定理

次の定理をルベーグの収束定理というのでした.

[ルベーグの収束定理] 可測集合$A$上の可測関数列$\{f_n\}$は$A$上ほとんど至るところで各点収束するとする.さらに,ある$A$上ルベーグ可積分関数$g$が存在して,任意の$n$に対して

が成り立つなら,$\{f_n\}$は項別積分可能である:

この定理の$g$を優関数と呼ばれることもあり,ルベーグの収束定理はルベーグの優収束定理ということもよくあります.

ヴィタリの収束定理

先ほど証明した[補題1]を用いることで,確率空間上の一様可積分な確率変数列に対してはルベーグの収束定理の仮定を弱めた次のヴィタリ(Vitali)の収束定理が成り立つことが証明できます.

[ヴィタリの収束定理] 実数値確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$は,ほとんど全ての$\omega\in\Omega$に対して$\lim\limits_{n\to\infty}X_n(\omega)=X(\omega)$を満たすとする.

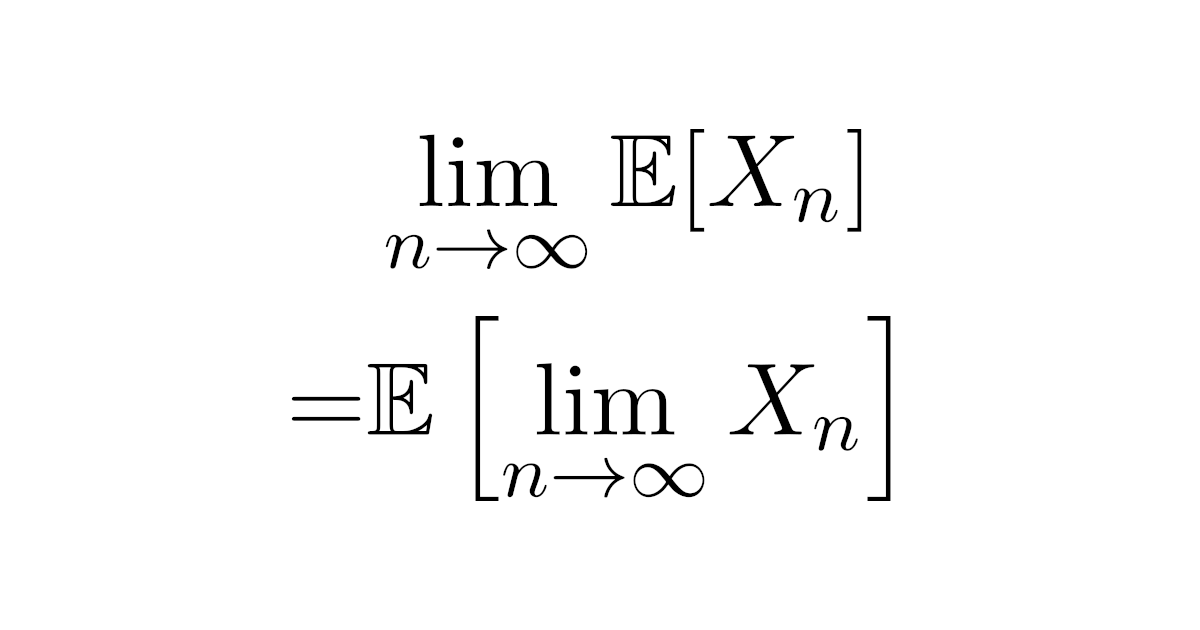

さらに,$\{X_n\}$が一様可積分なら,$X$は可積分で

が成り立つ.

結論の等式で三角不等式を用いれば

も得られるので,ヴィタリの収束定理はルベーグの収束定理と同じく極限と積分の順序交換に関する定理とも言えるわけですね.

優関数を見つけてこないと使えないルベーグの収束定理に対して,ヴィタリの収束定理は一様可積分でさえあれば極限と積分の順序交換ができる点が優れています.

任意に$\epsilon>0$をとる.[補題1]より$\mathbb{E}[X]<\infty$が成り立つ.すなわち$X$は可積分なので,$\{X_n\}$の一様可積分性と併せて$\{X_n-X\}$は一様可積分である.よって,

が成り立つ.すなわち,ある$R>0$が存在して,任意の$n\in\N$に対して

が成り立つ.また,いまの$R$に対して

である.この被積分関数$|X_n-X|I_{\{|X_n-X|<\lambda\}}$は

を満たし,$\mathbb{E}[R]=R<\infty$だから,$\{X_n\}$が$X$に概収束することと併せてルベーグの収束定理より

が成り立つ.以上より,

が成り立つ.よって,$\epsilon$の任意性より求める等式を得る.

概収束と平均収束

本来は概収束しても$p$次平均収束しないことがありますし,逆に$p$次平均収束しても概収束しないことがあるのでした.

さて,ヴィタリの収束定理の仮定「ほとんど全ての$\omega\in\Omega$に対して$\lim\limits_{n\to\infty}X_n(\omega)=X(\omega)$を満たす」は「確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$が確率変数$X$に概収束する」と言い換えることができます.

また,ヴィタリの収束定理の結論は

と書くこともでき,これは「確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$が確率変数$X$に概収束する」と言い換えることができますね.

よって,ヴィタリの収束定理から「無条件では成り立たなかった『概収束すれば1次平均収束する』が一様可積分な確率変数列なら成り立つ」ということが分かるわけですね.

一様可積分な確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$が確率変数$X$に概収束すれば,1次平均収束する.

1次平均収束と確率収束

最後に一様可積分性のもとで1次平均収束と確率収束が同値であることを説明します.

この証明のためには,いまみたヴィタリの収束定理と以下の[補題2]を併せて用います.

[補題2] 実数値確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$が$X$に確率収束するとき,$\{X_n\}_{n\in\N}$は$X$に概収束する部分列をもつ.

この[補題2]はボレル-カンテリの補題を用いて証明できますが,ここでは証明をせずこの[補題2]を認めて用います.

一様可積分な確率変数列$\{X_n\}_{n\in\N}$と確率変数$X$について,以下は同値である.

- $\{X_n\}_{n\in\N}$は$X$に1次平均収束する.

- $\{X_n\}_{n\in\N}$は$X$に確率収束する.

$\{X_n\}_{n\in\N}$が$X$に1次平均収束するとき,$\{X_n\}_{n\in\N}$が$X$に確率収束することは前回の記事で示した.

そのため,ここでは$\{X_n\}_{n\in\N}$が$X$に確率収束すると仮定して,$\{X_n\}_{n\in\N}$が$X$に1次平均収束することを示す.

$\{X_n\}_{n\in\N}$が$X$に1次平均収束しないと仮定すると,ある$\epsilon>0$とある部分列$\{X_{n(k)}\}_{k\in\N}$が存在して,任意の$k\in\N$に対して

が成り立つ.よって,この部分列$\{X_{n(k)}\}_{k\in\N}$の任意の部分列は$X$に1次平均収束しない.

一方,$\{X_n\}_{n\in\N}$は$X$に確率収束するから,部分列$\{X_{n(k)}\}_{k\in\N}$も$X$に確率収束し,[補題2]より更なる部分列$\{X_{n(k(\ell))}\}_{\ell\in\N}$で$X$に概収束するものが存在する.

ヴィタリの収束定理から,部分列$\{X_{n(k(\ell))}\}_{\ell\in\N}$は$X$に1次平均収束し,$\{X_{n(k)}\}_{k\in\N}$の任意の部分列が$X$に1次平均収束しないことに矛盾する.

以上より,仮定は誤りで$\{X_n\}_{n\in\N}$は1次平均収束する.

参考文献

確率論

[舟木直久 著/朝倉書店]

本書は確率論の入門書で,全体を通して丁寧に書かれています.

第1章では確率論の概説がなされており,例えば「大数の弱法則」「大数の強法則」にまで平易な説明で触れられているのが嬉しいです.

ただし,本書の「まえがき」に書かれているように,第2章から第5章は大学3年〜4年相当の確率論の内容となっているので,第2章以降を読むにはそれなりの基礎が必要となります.

第6章,第7章では代表的な確立過程である「マルチンゲール」「マルコフ過程」が解説されています.

本書は全体を通して「なぜその概念を学ぶ必要があるのか」という動機付けが大切にされており,新しい概念を前向きに理解しやすい点が優れている好著となっています.

コメント