2024年度入学の神戸大学 理学部数学科の3年次編入学試験の筆記問題の解答の方針と解答例です.

問題は4問あり,全4問を解答します.試験時間は2時間です.この記事では全4問の解答の方針と解答例を掲載しています.

ただし,公式に採点基準などは発表されていないため,本稿の解答が必ずしも正解になるとは限りません.ご注意ください.

また,十分注意して解答を作成していますが,論理の飛躍・誤りが残っている場合があります.

なお,過去問は神戸大学の数学科編入試験の過去問題のページから入手できます.

第1問

線形代数学の固有値問題ですね.

解答の方針とポイント

固有多項式は定義から求まります.固有多項式(固有方程式)を用いて固有値が求められることは当たり前にしておきましょう.

固有多項式は簡単に因数分解できない形なので増減を考える必要があります.

また,(2)から$A$の固有値$\lambda$は$2\cos{\theta}$ $(0<\theta<\pi)$の形で表せることが分かるので,(3)ではこの$\theta$を求めれば固有値が得られますね.

固有多項式

$n$次正方行列$A$に対して,$|xI-A|$を$A$の固有多項式(characteristic polynomial)という.また,$|xI-A|=0$を$A$の固有方程式(characteristic equation)という.

ただし,$I$は$n$次単位行列である.

つまり,正方行列$xI-A$の行列式$|xI-A|$を$A$の固有多項式というわけですね.

固有値の求め方

固有方程式を解くことで固有値を求めることができるのでした.

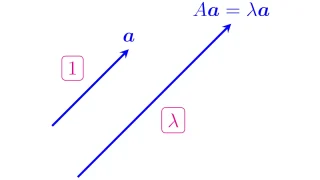

$n$次正方行列$A$とスカラー$\lambda$に対して,次は同値である.

- $\lambda$は$A$の固有値である.

- $\lambda$は固有方程式$|xI-A|=0$の解である.

つまり,固有方程式$|xI-A|=0$の解は全て$A$の固有値で,他に$A$の固有値はないというわけですね.

解答例

(1)の解答

定義より,$A$の固有多項式は

\begin{align*}|xI-A|&=\vmat{x&-1&-3\\0&x&1\\-1&0&x}

\\&=(x^3+(-1)\cdot1\cdot(-1)+(-3)\cdot0\cdot0)

\\&\quad-((-3)\cdot x\cdot(-1)+(-1)\cdot0\cdot x+x\cdot1\cdot0)

\\&=x^3-3x+1\end{align*}

である.以下,この$A$の固有多項式を$\phi(x)$とする.

(2)の解答

$A$の固有方程式$\phi(x)=0$の解$\lambda$は$A$の固有値で,他に$A$の固有値は存在しない.

また,固有方程式$\phi(x)=0$は3次方程式だから,$A$の固有値$\lambda$は(複素数の範囲に)重複を許してちょうど3個存在する.さらに

\begin{align*}&\phi(-2)=-1<0,\quad\phi(-1)=3>0,

\\&\phi(1)=-1<0,\quad\phi(2)=3>0\end{align*}

なので,中間値の定理より$A$の固有値$\lambda$は全て実数で$-2<\lambda<2$を満たす.

(3)の解答

$A$の固有値は(2)より$2\cos{\theta}$ $(0<\theta<\pi)$の形に一意に表せる.このとき$\phi(2\cos{\theta})=0$が成り立つから

\begin{align*}(2\cos{\theta})^3-3\cdot2\cos{\theta}+1=0

&\iff2\cos{3\theta}+1=0

\\&\iff\cos{3\theta}=-\frac{1}{2}\quad\dots(*)\end{align*}

となる.ただし,最初の同値では$\cos$の3倍角の公式を用いた.

いま$0<\theta<\pi$より$0<3\theta<3\pi$だから,$(*)$は

\begin{align*}3\theta=\frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi, \frac{8}{3}\pi

\iff\theta=\frac{2}{9}\pi, \frac{4}{9}\pi, \frac{8}{9}\pi\end{align*}

と解ける.以上より,$A$の固有値は$2\cos{\dfrac{2}{9}\pi}$, $2\cos{\dfrac{4}{9}\pi}$, $2\cos{\dfrac{8}{9}\pi}$である.

$\phi'(x)=3(x+1)(x-1)$なので$\phi$の増減表は

\begin{align*}\begin{array}{c||c|c|c|c|c}

x & \dots & -1 & \dots & 1 & \dots \\ \hline

\phi'(x) & + & 0 & – & 0 & + \\ \hline

\phi(x) &\nearrow & 3 & \searrow& -1 & \nearrow

\end{array}\end{align*}

となります.(2)ではこの増減表を答案で書いても良いですが,問題では固有値$\lambda$が(実数で)$-2<\lambda<2$を満たすことを示せば良いだけなので,頭の中で増減を考えて答案では上の解答例のように書けば十分ですね.

第2問

$n$を正の整数とする.$\R^n$の部分集合$D_n$を

\begin{align*}D_n=\set{(x_1,\dots,x_n)\in\R^n}{x_1\ge0,\dots,x_n\ge0,x_1+\dots+x_n\le1}\end{align*}

で定める.次の問に答えよ.

- 定積分\begin{align*}\iint_{D_2}x_1x_2\,dx_1dx_2\end{align*}を求めよ.

- 定積分\begin{align*}\iiint_{D_3}\bra{\sum_{1\le i<j\le3}x_ix_j}\,dx_1dx_2dx_3\end{align*}を求めよ.

微分積分学の重積分の計算問題ですね.

$D_n$が$\R^n$で書かれており問題がいかめしく感じられるかもしれませんが,問題は$n=2,3$の場合なので落ち着いて考えれば難しくありません.

解答の方針とポイント

$D_n$がどのような集合か考えられれば,あとは重積分を逐次積分に書き直して計算できます.

平面上の直線・空間上の平面

$xy$平面上の直線・$xyz$空間上の平面は一般に次のように表せます.

$a,b,c\in\R$を定数とする.

- $xy$平面上の直線は$ax+by+c=0$と表せる$((a,b)\neq(0,0))$.

- $xyz$空間上の平面は$ax+by+cz+d=0$と表せる$((a,b,c)\neq(0,0,0))$.

一般に$\R^n$上の$\R^{n-1}$次元の「まっすぐ」な空間は$a_1x_1+a_2x_2+\dots+a_nx_n+a_{n+1}=0$と表せます$((a_1,\dots,a_n)\neq(0,\dots,0))$.

いまの問題の$D_n$を$n=2$で考えると,

\begin{align*}D_2=\set{(x_1,x_2)\in\R^2}{\begin{gathered}x_1\ge0,x_2\ge0,\\x_1+x_2\le1\end{gathered}}\end{align*}

です.条件部分の最後の不等式$x_1+x_2\le1$は$\R^2$の直線$x_1+x_2=1$の$(0,0)$のある側を表します.

よって,前のふたつの条件$x_1\ge0$, $x_2\ge0$と併せて,$D_2$は直線$x_1+x_2=1$,$x_1$軸,$x_2$軸に囲まれた部分(境界を含む)となりますね.

同様に考えて,$D_3$は3点$(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$を通る平面,$x_1x_2$平面,$x_2x_3$平面,$x_3x_1$平面に囲まれた部分(境界を含む)となりますね.

重積分と逐次積分

多くの場合で重積分は逐次積分に書き直すことができます.例えば$\R^2$での重積分の場合は次のようになります.

定数$a,b\in\R$,関数$\phi,\psi:\R\to\R$を考える.$\R^2$上の空でない有界閉集合$D$が

\begin{align*}D=\set{(x,y)\in\R^2}{\begin{gathered}a\le x\le b,\\\phi(x)\le y\le\psi(x)\end{gathered}}\end{align*}

と表せるとき,有界な連続関数$f:\R^2\to\R$に対して

\begin{align*}\iint_{D}f(x,y)\,dxdy=\int_{a}^{b}\bra{\int_{\phi(x)}^{\psi(x)}f(x,y)\,dy}\,dx\end{align*}

が成り立つ.

この定理の$D$の形の集合を縦線集合といいます.

本問(1)の$D_2$は

\begin{align*}D_2=\set{(x_1,x_2)\in\R^2}{\begin{gathered}0\le x_1\le1,\\0\le x_2\le1-x_1\end{gathered}}\end{align*}

と表せますから,この定理から(1)の積分は逐次積分に書き直して計算できますね.

この定理は3次元以上でも同様に成り立ち,例えば3次元の場合は

\begin{align*}D=\set{(x,y,z)\in\R^3}{\begin{gathered}a\le x\le b,\\\phi(x)\le y\le\psi(x),\\\Phi(x,y)\le z\le\Psi(x,y)\end{gathered}}\end{align*}

のとき,

\begin{align*}\iiint_{D}f(x,y,z)\,dxdydz=\int_{a}^{b}\bra{\int_{\phi(x)}^{\psi(x)}\bra{\int_{\Phi(x,y)}^{\Psi(x,y)}f(x,y,z)\,dz}\,dy}\,dx\end{align*}

が成り立ちます.

$x(p-x)^n$の$[0,p]$上の定積分

本問では

\begin{align*}&\int_{0}^{p}x(p-x)^n\,dx\quad\dots(*)\end{align*}

の形の積分を何度か計算することになります.高校数学で有名な公式

\begin{align*}\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=-\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3\end{align*}

が$x-\beta=(x-\alpha)-(\beta-\alpha)$を用いて

\begin{align*}&\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx

=\int_{\alpha}^{\beta}\{(x-\alpha)^2-(\beta-\alpha)(x-\alpha)\}\,dx

\\&=\brc{\frac{1}{3}(x-\alpha)^3-\frac{1}{2}(\beta-\alpha)(x-\alpha)^2}_{\alpha}^{\beta}

=-\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3\end{align*}

と証明することができることを思い出すと,$(*)$は($n\neq-1,-2$なら)$x=-(p-x)+p$を用いれば比較的簡単に計算できそうですね.

部分積分を用いて証明することもできます.

解答例

任意の$p\in\R$と$n\in\Z\setminus\{-1,-2\}$に対して,

\begin{align}\int_{0}^{p}x(p-x)^n\,dx&=\int_{0}^{p}\{-(p-x)^{n+1}+p(p-x)^n\}\,dx\notag

\\&=\brc{\frac{(p-x)^{n+2}}{n+2}-\frac{p(p-x)^{n+1}}{n+1}}_{0}^{p}\notag

\\&=-\frac{p^{n+2}}{n+2}+\frac{p^{n+2}}{n+1}=\frac{p^{n+2}}{(n+1)(n+2)}\label{eq:int}\tag{$\star$}\end{align}

が成り立つ.

(1)の解答

$D_2\subset\R^2$は

\begin{align*}D_2=\set{(x_1,x_2)\in\R^2}{\begin{gathered}0\le x_1\le1,\\0\le x_2\le1-x_1\end{gathered}}\end{align*}

と表せるから,

\begin{align*}&\iint_{D_2}x_1x_2\,dx_1dx_2=\int_{0}^{1}\bra{\int_{0}^{1-x_1}x_1x_2\,dx_2}\,dx_1

\\&=\int_{0}^{1}x_1\brc{\frac{{x_2}^2}{2}}_{0}^{1-x_1}\,dx_1=\frac{1}{2}\int_{0}^{1}x_1(1-x_1)^2\,dx_1=\frac{1}{24}\end{align*}

である.ただし,最後の等号では,\eqref{eq:int}より成り立つ

\begin{align*}\int_{0}^{1}x_1(1-x_1)^2\,dx_1=\frac{1}{12}\end{align*}

を用いた($(p,n)=(1,2)$の場合).

(2)の解答

$\sum\limits_{1\le i<j\le3}x_ix_j=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$なので,

\begin{align*}\iiint_{D_3}x_1x_2\,dx_1dx_2dx_3,\quad

\iiint_{D_3}x_1x_3\,dx_1dx_2dx_3,\quad

\iiint_{D_3}x_2x_3\,dx_1dx_2dx_3\end{align*}

を足し合わせればよく,対称性よりこれらは等しいから

\begin{align*}3\iiint_{D_3}x_1x_2\,dx_1dx_2dx_3\end{align*}

が求める値である.$D_3\subset\R^3$は

\begin{align*}D_3=\set{(x_1,x_2,x_3)\in\R^3}{\begin{gathered}0\le x_1\le1,\\0\le x_2\le1-x_1,\\0\le x_3\le1-x_1-x_2\end{gathered}}\end{align*}

と表せるから,

\begin{align*}&\iiint_{D_3}x_1x_2\,dx_1dx_2dx_3

\\&=\int_{0}^{1}\bra{\int_{0}^{1-x_1}\bra{\int_{0}^{1-x_1-x_2}x_1x_2\,dx_3}\,dx_2}\,dx_1

\\&=\int_{0}^{1}x_1\bra{\int_{0}^{1-x_1}x_2(1-x_1-x_2)\,dx_2}\,dx_1

\\&=\frac{1}{6}\int_{0}^{1}x_1(1-x_1)^3\,dx_1=\frac{1}{120}\end{align*}

である.ただし,2つ目と3つ目の等号では,\eqref{eq:int}より成り立つ

\begin{align*}&\int_{0}^{1-x_1}x_2(1-x_1-x_2)\,dx_2=\frac{(1-x_1)^3}{6},

\\&\int_{0}^{1}x_1(1-x_1)^3\,dx_1=\frac{1}{20}\end{align*}

を用いた(それぞれ$(p,n)=(1-x_1,1), (1,3)$の場合).以上より

\begin{align*}\iiint_{D_3}\bra{\sum_{1\le i<j\le3}x_ix_j}\,dx_1dx_2dx_3=\frac{1}{40}\end{align*}

を得る.

同様の積分がいくつも現れるので,いまの解答例では最初に\eqref{eq:int}を準備しましたが,全て直接計算してももちろん構いません.

第3問

次の問に答えよ.

- $a$, $b$を実数とする.常微分方程式

\begin{align*}\frac{d^2u}{dx^2}+\frac{a}{x}\frac{du}{dx}+\frac{b}{x^2}u=0,\quad x>1\end{align*}

の解$u$に対して

\begin{align*}v(t)=u(e^t)\end{align*}

と定める.このとき,$v$は

\begin{align*}\frac{d^2v}{dt^2}+(a-1)\frac{dv}{dt}+bv=0,\quad t>0\end{align*}

を満たすことを示せ. - $\rho>2$とする.常微分方程式

\begin{align*}\frac{d^2u}{dx^2}+\frac{\rho+1}{x}\frac{du}{dx}+\frac{\rho-1}{x^2}u=0,\quad x>1\end{align*}

の一般解を求めよ. - $\rho>2$, $c>0$とする.条件$u(1)=c$かつ

\begin{align*}\int_{1}^{\infty}|u(x)|^2x\,dx<\infty\end{align*}

を満たす(2)の常微分方程式の解を求めよ.

変数$x$に関する同次形の常微分方程式ですね.

解答の方針とポイント

変数$x$に関する同次形の常微分方程式は$x=e^t$とおくことで,線形常微分方程式に帰着します.

常微分方程式の中でも定数係数の高階線形常微分方程式は確実に解けるようにしておきましょう.

定数係数の高階線形常微分方程式

例えば,実定数係数の2階線形常微分方程式$\dfrac{d^2v}{dt^2}-5\dfrac{dv}{dt}+6v=0$は

\begin{align*}\bra{\frac{d}{dt}-2}\bra{\frac{d}{dt}-3}v=0\end{align*}

と表せることから,$\dfrac{dv}{dt}-2v=0$または$\dfrac{dv}{dt}-3v=0$を満たします.

これらからそれぞれ特殊解$v=e^{2t}$, $v=e^{3t}$が得られ,微分作用素の線形性と併せて

\begin{align*}v=Ce^{2t}+De^{3t}\end{align*}

が一般解となります($C$, $D$は任意定数).一般に次が成り立ちます.

実定数係数の$n$階線形常微分方程式

\begin{align*}a_n\frac{d^nv}{dt^n}+\dots+a_1\frac{dv}{dt}+a_0v=0\quad\dots(*)\end{align*}

に対して,$\lambda$の$n$次方程式

\begin{align*}a_n\lambda^n+\dots+a_1\lambda+a_0=0\end{align*}

が異なる$n$個の実数解$\lambda_1,\dots,\lambda_n$を持つとする.

このとき,常微分方程式$(*)$の一般解は

\begin{align*}v=C_1e^{\lambda_1t}+\dots+C_ne^{\lambda_nt}\end{align*}

である($C_1,\dots,C_n$は任意の実数定数).

この定理の$\lambda$の$n$次方程式を常微分方程式$(*)$の特性方程式といいます.

本問ではこの定理で十分ですが,より一般に

\begin{align*}a_n\frac{d^nv}{dt^n}+\dots+a_1\frac{dv}{dt}+a_0v=b(t)\end{align*}

が重解をもつ場合や複素数解を持つ場合の一般解の求め方もよく知られています.

変数に関する同次形

$x>0$のとき,常微分方程式$F\bra{x,u,\frac{du}{dx},\dots,\frac{d^nu}{dx^n}}=0$の左辺が

\begin{align*}F\bra{px,u,\frac{1}{p}\frac{du}{dx},\dots,\frac{1}{p^n}\frac{d^nu}{dx^n}}=\frac{1}{p^r}F\bra{x,u,\frac{du}{dx},\dots,\frac{d^nu}{dx^n}}\end{align*}

を満たすとき,常微分方程式は変数$x$に関する同次形であるといいます.例えば,本問(1)の

\begin{align*}\frac{d^2u}{dx^2}+\frac{a}{x}\frac{du}{dx}+\frac{b}{x^2}u=0\end{align*}

は変数$x$に関する同次形になっています.変数$x$に関する同次形は$x=e^t$と変数を置き換えることで,線形常微分方程式に帰着されて解くことができます.

直観的には,常微分方程式のどの項の$x$の次数も同じということですね.

実際に解くと,解は$u(x)=px^{1-\rho}+qx^{-1}$となります.

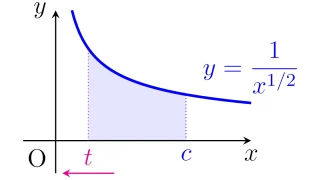

$1/x^p$の$[1,\infty)$での広義積分

(3)では$\dint_{1}^{\infty}|u(x)|^2 x\,dx$が収束するような解を求めるので,被積分関数

\begin{align*}|u(x)|^2 x=p^2x^{3-2\rho}+2pqx^{1-\rho}+q^2x^{-1}\end{align*}

を考えると,発散するような点$x$はありませんから遠方$x\to\infty$で十分減衰していれば収束することになります.よって,広義積分$\int_{1}^{\infty}\frac{1}{x^p}\,dx$が収束・発散するための$p\in\R$の条件が重要になりますね.

定数$p\in\R$に対して,

\begin{align*}\int_{1}^{\infty}\frac{1}{x^p}\,dx=\begin{cases}\dfrac{1}{p-1},&p>1,\\ \infty,&p\le1\end{cases}\end{align*}

が成り立つ.

つまり,$p\le1$の場合は遠方$x\to\infty$での減衰が十分でなく広義積分が発散してしまうというわけですね.

$\rho>2$より

- $|u(x)|^2 x$は$x$が十分大きいとき,$q^2x^{-1}$が支配的になっているので,$q\neq0$なら$\int_{1}^{\infty}|u(x)|^2 x\,dx$は発散

- $q=0$であれば$|u(x)|^2 x=p^2x^{3-2\rho}$となるので$\int_{1}^{\infty}|u(x)|^2 x\,dx$は収束

となりますね.

解答例

(1)の解答

$x=e^t$とおく.このとき,$x>1$より$t>0$である.また$u(x)=v(t)$なので,この両辺を$x$で微分すると,

\begin{align*}\frac{du}{dx}=\frac{dv}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{dv}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\frac{dv}{dt}e^{-t}\end{align*}

が成り立つ.ただし,最初の等号で合成関数の微分公式,2つ目の等号で逆関数の微分公式を用いた.同様に

\begin{align*}\frac{d^2u}{dx^2}&=\frac{d}{dx}\bra{\frac{du}{dx}}=\frac{d}{dx}\bra{\frac{dv}{dt}e^{-t}}

\\&=\frac{d}{dt}\bra{\frac{dv}{dt}e^{-t}}e^{-t}=\bra{\frac{d^2v}{dt^2}-\frac{dv}{dt}}e^{-2t}\end{align*}

が成り立つ.よって,もとの$u$の微分方程式に代入して

\begin{align*}&\frac{d^2u}{dx^2}+\frac{a}{x}\frac{du}{dx}+\frac{b}{x^2}u=0

\\&\iff\bra{\frac{d^2v}{dt^2}-\frac{dv}{dt}}e^{-2t}+\frac{a}{e^t}\frac{dv}{dt}e^{-t}+\frac{b}{e^{2t}}v=0

\\&\iff\frac{d^2v}{dt^2}+(a-1)\frac{dv}{dt}+bv=0\end{align*}

が成り立つ.

(2)の解答

$x=e^t$, $u(x)=v(t)$とおくと,(1)で$a=\rho+1$, $b=\rho-1$としたものとなり,

\begin{align*}&\frac{d^2u}{dx^2}+\frac{\rho+1}{x}\frac{du}{dx}+\frac{\rho-1}{x^2}u=0

\\&\iff\frac{d^2v}{dt^2}+\rho\frac{dv}{dt}+(\rho-1)v=0\end{align*}

が従う.これは定数係数の2階線形常微分方程式である.特性方程式$\lambda^2+\rho\lambda+(\rho-1)=0$は

\begin{align*}(\lambda+(\rho-1))(\lambda+1)=0\iff\lambda=1-\rho,-1\end{align*}

と解ける.$\rho>2$より$1-\rho\neq-1$だから,

\begin{align*}v(t)=pe^{(1-\rho)t}+qe^{-t}\end{align*}

となる($p$, $q$は任意の実定数).$x=e^t$だったから

\begin{align*}u(x)=px^{1-\rho}+qx^{-1}\end{align*}

を得る.

(3)の解答

$x=1$を(2)で得られた解$u$に代入して$u(1)=c$を用いると$c=p+q$となる.

$q=0$のとき,(2)より$|u(x)|^2x=c^2x^{3-2\rho}$だから,$\rho>2$に注意して

\begin{align*}\int_{1}^{\infty}|u(x)|^2x\,dx=\brc{\frac{c^2x^{4-2\rho}}{4-2\rho}}_{1}^{\infty}=\frac{c^2}{2\rho-4}<\infty\end{align*}

である.一方,$q\neq0$のとき,(2)より

\begin{align*}|u(x)|^2x&=p^2x^{3-2\rho}+2pqx^{1-\rho}+q^2x^{-1}

\\&=\bra{p^2x^{4-2\rho}+2pqx^{2-\rho}+q^2}x^{-1}\end{align*}

だから,$\rho>2$に注意して,ある$R>0$が存在して,$x>R$のとき$|u(x)|^2x>\frac{q^2}{2}x^{-1}$が成り立つ.よって,

\begin{align*}\int_{1}^{\infty}|u(x)|^2x\,dx\ge\frac{q^2}{2}\int_{R}^{\infty}x^{-1}\,dx=\frac{q^2}{2}[\log{x}]_{1}^{\infty}=\infty\end{align*}

である.以上より,求める解$u$は$u=cx^{1-\rho}$である.

(3)では,解答例の前で説明した

\begin{align*}\int_{1}^{\infty}\frac{1}{x^p}\,dx=\begin{cases}\dfrac{1}{p-1},&p>1,\\ \infty,&p\le1\end{cases}\end{align*}

を用いていますが,仮にこの事実を知らなくても実際に計算すれば同じ結果が得られます.

第4問

線形代数学の連立1次方程式と係数行列のランクの関係に関する問題ですね.

解答の方針とポイント

地道に場合分けしても解けますが,線形代数学の知識からスパッと解きたい問題です.

行列のランク

行列$A$に(行)基本変形を施して階段行列(もしくは簡約行列)に変形するとき,その階段行列の主成分の個数を$A$のランクといい

\begin{align*}\operatorname{rank}{A},\quad\operatorname{rk}{A}\end{align*}

などと表す.

例えば,$A=\bmat{1&0&2\\3&-1&1\\-2&1&1}$を行基本変形すると

\begin{align*}A\to\bmat{1&0&2\\0&-1&-5\\0&1&5}\to\bmat{1&0&2\\0&1&5\\0&0&0}\end{align*}

と主成分の個数が2個の階段行列になるので$\rank{A}=2$ですね.

行列のランクは線形独立な行ベクトルまたは列ベクトルの最大個数でもあるので,本問(1)では$A$の第1行と第2行が平行かどうかでランクが変わることを用いれば,場合分けの条件が分かりやすいですね.

係数行列のランクと解の自由度

解をもつ連立1次方程式$A\m{x}=\m{b}$について,係数行列$A$のランク$\rank{A}$と$A$の列の個数を考えることで,$A\m{x}=\m{b}$の解の自由度が得られるのでした.

$A$を$n$列の行列とする.$A$を係数行列とする連立1次方程式が解をもつとき,解の自由度は$n-\rank{A}$である.

本問(2)で考える

\begin{align*}x+y+z=0,\quad b_1x+b_2y+b_3z=0\end{align*}

は斉次連立1次方程式(定数項ベクトルが$\m{0}$の連立1次方程式)なので,必ず自明解$\m{x}=\m{0}$を持ちますね.

上の定理から解の自由度は係数行列のランクで決まるので,実数解を全て表す際には$A$のランクにより場合分けが必要そうですね.

解答例

(1)の解答

行列のランクは線形独立な行ベクトルの最大個数を表すから,

- $k(1,1,1)=(b_1,b_2,b_3)$となるスカラー$k$が存在するとき$\rank{A}=1$

- $k(1,1,1)=(b_1,b_2,b_3)$となるスカラー$k$が存在しないとき$\rank{A}=2$

となる.すなわち,$\rank{A}=2$の必要十分条件は,$b_1=b_2=b_3$を満たさないことである.

以下,

- $\rank{A}=1$のとき($b_1=b_2=b_3$を満たすとき)

- $\rank{A}=2$のとき($b_1=b_2=b_3$を満たさないとき)

に分けて(2), (3)を考える.

(2)の解答

$\rank{A}=1$のとき,$b_1=b_2=b_3$より,問の連立1次方程式は$x+y+z=0$と同値なので,解は$(x,y,z)=(k,\ell,-k-\ell)$と表せる($k$, $\ell$は任意定数).

$\rank{A}=2$のとき,問の連立1次方程式の係数行列$A$は行基本変形により

\begin{align*}A\to\bmat{1&1&1\\0&b_2-b_1&b_3-b_1}\end{align*}

なので,

\begin{align*}(x,y,z)=(k(b_2-b_3),k(b_3-b_1),k(b_1-b_2))\end{align*}

と表せる($k$は任意定数).

(3)の解答

$\rank{A}=1$のとき,各成分が整数であるような解は$(x,y,z)=(m,n,-m-n)$である($m$, $n$は整数の任意定数).

$\rank{A}=2$のとき,$b_1-b_2$, $b_2-b_3$, $b_3-b_1$の最大公約数を$d$とすると,(2)の解$(x,y,z)=(k(b_2-b_3),k(b_3-b_1),k(b_1-b_2))$の各成分が整数であるための$k$の必要十分条件は$k=\dfrac{n}{d}$($n\in\Z$)である.すなわち,各成分が整数であるような解は

\begin{align*}(x,y,z)=\bra{\frac{n(b_2-b_3)}{d},\frac{n(b_3-b_1)}{d},\frac{n(b_1-b_2)}{d}}\end{align*}

である($n$は整数の任意定数).

もちろん(2), (3)それぞれの中で$\rank{A}=1$, $\rank{A}=2$の場合分けをしても構いません.

コメント