2024年度の東京大学 数理科学研究科の大学院入試問題の専門科目Bの解答の方針と解答例です.

問題は18題あり,選択して3題を解答します.試験時間は4時間です.この記事では,第10〜13問について解説しています.

ただし,公式に採点基準などは発表されていないため,本稿の解答が必ずしも正解になるとは限りません.ご注意ください.

また,十分注意して解答を作成していますが,論理の飛躍・誤りが残っている場合があります.

なお,最近の過去問は東京大学の数理科学研究科のホームページから入手できます.

第10問(関数解析)

$\R$上でルベーグ測度を考える.複素数値関数$f\in L^1(\R)$, $g\in L^2(\R)$に対し,$f*g(x)=\dint_{-\infty}^{\infty}f(x-y)g(y)\,dy$とおく.次の2条件(i),(ii)が同値であることを示せ.ただし,$\|f\|_1=\dint_{-\infty}^{\infty}|f(x)|\,dx$, $\|g\|_2=\bra{\dint_{-\infty}^{\infty}|g(x)|^2\,dx}^{1/2}$である.

(i)$\sup\limits_{\|g\|_2\le1}\|f*g\|_2=\|f\|_{1}$.

(ii)実数$s$, $t$が存在して,$\R$上ほとんど至るところ$f(x)e^{\sqrt{-1}(sx+t)}\in\R_{\ge0}$が成り立つ.ただし,$\R_{≥0}=\set{x\in\R}{x\ge0}$である.

$f\in L^1(\R)$との合成積をとる線形作用素$L^2(\R)\to L^2(\R)$のノルムが$\|f\|_{1}$であるための必要十分条件を示す問題ですね.

解答の方針とポイント

条件(i)の$\|f*g\|_2$や条件(ii)の$f(x)e^{\sqrt{-1}(sx+t)}$が手がかりで,これらからフーリエ変換が連想できるかはひとつのポイントです.また,関数$k\in L^1(\R)$をかける掛け算作用素の作用素ノルムが$\|k\|_{\infty}$となることも応用します.

以下では,$\R$上のルベーグ可測関数$\phi$のフーリエ変換を

\begin{align*}\mathcal{F}[\phi](\xi)=\hat{\phi}(\xi)=\int_{\R}\phi(x)e^{-ix\xi}\,dx\end{align*}

とします.

フーリエ変換の性質

条件(ii)からフーリエ変換が連想できれば,条件(i)の$\|f*g\|_2$について次の2つの性質に繋がります.

$f\in L^1(\R)$, $g\in L^2(\R)$に対して,$\mathcal{F}[f*g]=\hat{f}\hat{g}$が成り立つ.

[プランシュレルの定理]$f\in L^2(\R)$に対して,$\|\hat{f}\|_2=\|f\|_2$が成り立つ.

これらの定理より

\begin{align*}\|f*g\|_2=\|\hat{f}\hat{g}\|_2=\bra{\int_{\R}|\hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)|^2\,dx}^{1/2}\end{align*}

が成り立ちます.

ひとつ目の定理について,$f*g\in L^2(\R)$はYoungの不等式から成り立ちます.

掛け算作用素の作用素ノルム

関数をかける線形作用素を掛け算作用素といい,この作用素ノルムは次のようになることがよく知られています.

$k\in L^{\infty}(\R)$をかける掛け算作用素$T_k:L^p(\R)\to L^p(\R)$が定義でき,$T_k$は有界で作用素ノルム$\|T_k\|_{L^p(\R)\to L^p(\R)}$は$\|k\|_{\infty}$である.

条件(i)の左辺

\begin{align*}\sup_{\|g\|_2\le1}\|f*g\|_2=\sup_{\|g\|_2\le1}\bra{\int_{\R}|\hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)|^2\,dx}^{1/2}\end{align*}

は関数$\hat{f}$をかける掛け算作用素$L^2(\R)\to L^2(\R)$の作用素ノルムなので,$\|\hat{f}\|_{\infty}$に等しいことが分かります.

これにより,問題の条件(i)は$\|\hat{f}\|_{\infty}=\|f\|_{1}$と同値であることが分かります.

東京大学の大学院入試では,掛け算作用素に関する問題がときどき出題されているので,傾向として知っておくとよいでしょう.

リーマン-ルベーグの定理

$L^1$関数のフーリエ変換は無限遠方で減衰します.

[リーマン-ルベーグの定理]$f\in L^1(\R)$に対して,$\lim\limits_{|\xi|\to\infty}\hat{f}(\xi)=0$が成り立つ.

一般の$g\in L^\infty(\R)$に対しては$|g(x)|$が無限遠方で上限$\|g\|_{\infty}$に近付く場合がありえます.しかし,リーマン-ルベーグの定理より,$f\in L^1(\R)$に対して$|\hat{f}|$が無限遠方で上限$\|g\|_{\infty}$に近付くことはないわけですね.

さらに,$f\in L^1(\R)$に対して$\hat{f}$は連続ですから,ある$\eta\in\R$が存在して$\|\hat{f}\|_{\infty}=|\hat{f}(\eta)|$が成り立つことが分かりますね.

よって,問題の条件(i)はさらに「ある$\eta\in\R$が存在して$|\hat{f}(\eta)|=\|f\|_1$が成り立つ」と同値であることが分かります.

三角不等式の等号成立条件

等式$|\hat{f}(\eta)|=\|f\|_{1}$を書き直すと

\begin{align*}\abs{\int_{\R}f(x)e^{-ix\eta}\,dx}=\int_{\R}|f(x)|\,dx\end{align*}

ですね.$\le$は三角不等式から得られるので,この等式は三角不等式の等号成立条件を満たしていることになります.

一般に三角不等式の等号成立条件は,複素数値関数の場合は$\C$における偏角が一定であることです.

ルベーグ可測集合$A$上のルベーグ可測関数$f:A\to\C$に対して,

\begin{align*}\abs{\int_{A}f(x)\,dx}\le\int_{A}|f(x)|\,dx\end{align*}

が成り立ち,等号成立条件は$A$上ほとんど至るところ$f(x)=|f(x)|e^{i\theta}$となる定数$\theta\in\R$が存在することである.

以上より,問題の条件(i)と条件(ii)が同値であることが分かります.

実数値関数$f$の場合,等号成立条件は「$f(x)\ge0$ a.e. または$f(x)\le0$ a.e.」ですね.

解答例

$\R$上のルベーグ可測関数$\phi$のフーリエ変換を

\begin{align*}\mathcal{F}[\phi](\xi)=\hat{\phi}(\xi)=\int_{\R}\phi(x)e^{-ix\xi}\,dx\end{align*}

で定める.任意の$f\in L^1(\R)$に対して,プランシュレルの定理より

\begin{align*}\sup_{\|g\|_2\le1}\|f*g\|_2=\sup_{\|g\|_2\le1}\|\mathcal{F}[f*g]\|_2=\sup_{\|\hat{g}\|_2\le1}\|\hat{f}\hat{g}\|_2\end{align*}

である.$f\in L^1(\R)$より$\hat{f}\in L^\infty(\R)$なので,$\hat{f}$をかける掛け算作用素$L^2(\R)\to L^2(\R)$を$T$とすると,

\begin{align*}\sup_{\|\hat{g}\|_2\le1}\|\hat{f}\hat{g}\|_2=\sup_{\|\hat{g}\|_2\le1}\|T\hat{g}\|_2=\|T\|_{L^2(\R)\to L^2(\R)}=\|\hat{f}\|_{\infty}\end{align*}

が成り立つ.また,リーマン-ルベーグの定理より$\lim\limits_{|\xi|\to\infty}|\hat{f}(\xi)|=0$であり,$\hat{f}$は連続なので,ある$\eta\in\R$が存在して$\|\hat{f}\|_{\infty}=|\hat{f}(\eta)|$が成り立つ.

以上より,条件(i)は「ある$\eta\in\R$が存在して$|\hat{f}(\eta)|=\|f\|_{1}$が成り立つ」と同値である.

ここで,三角不等式より

\begin{align*}|\hat{f}(\eta)|&=\abs{\int_{\R}f(x)e^{-ix\eta}\,dx}\le\int_{\R}|f(x)e^{-ix\eta}|\,dx

\\&=\int_{\R}|f(x)|\,dx=\|f\|_{1}\quad\dots(*)\end{align*}

だから,$|\hat{f}(\eta)|=\|f\|_{1}$が成り立つことと,$(*)$の途中の三角不等号で等号が成り立つことは同値である.

三角不等式の等号成立条件より,条件(i)はさらに「ある$\eta,\theta\in\R$が存在して,$\R$上ほとんど至るところ$f(x)e^{-ix\eta}=|f(x)|e^{i\theta}$が成り立つ」と同値である.

一方,一般に$z\in\C$に対して$z\in\R_{\ge0}$であることと$z=|z|$であることは同値だから,条件(ii)において

\begin{align*}f(x)e^{i(sx+t)}\in\R_{\ge0}

&\iff f(x)e^{i(sx+t)}=|f(x)|

\\&\iff f(x)e^{isx}=|f(x)|e^{-it}\end{align*}

である.よって,条件(ii)は「実数$s$, $t$が存在して,$\R$上ほとんど至るところ$f(x)e^{isx}=|f(x)|e^{-it}$が成り立つ」と同値で,したがって条件(i)と同値である.

第11問(微分方程式)

$\Omega$は$\R^n$の滑らかな境界$\partial\Omega$をもつ有界領域で,$\Omega$のルベーグ測度は1とする.$\frac{\partial}{\partial\nu}$を$\partial\Omega$における法微分,$\varphi$を$\Omega$の閉包$\overline{\Omega}$上の非負値連続関数,$f$を$(0,\infty)$上で正値であって,$[0,\infty)$上で連続かつ下に凸な単調増加関数とする.

$T>0$とし,半線形熱方程式に対する初期値境界値問題

\begin{align*}(\text{P})\qquad\begin{cases}\frac{\partial}{\partial t}u=\Delta{u}+f(u),&(x,t)\in\Omega\times(0,T),\\

\frac{\partial}{\partial\nu}u=0,&(x,t)\in\partial\Omega\times(0,T),\\

u|_{t=0}=\varphi,&x\in\Omega\end{cases}\end{align*}

の非負値解$u(x,t)$を考える.以下では,$(\text{P})$の解$u(x,t)$で$(\text{A})$を満たすものを考える.

$(\text{A})$ $u$は$\Omega\times[0,T)$上の連続関数,$\frac{\partial}{\partial t}u$, $\frac{\partial}{\partial x_i}u$, $\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}u$($i,j=1,\dots,n$)は$\Omega\times(0,T)$上の連続関数であり,$\overline{\Omega}\times(0,T)$上の連続関数として拡張できる

- $\Omega$上の非負値ルベーグ可測関数$\psi$に対して\begin{align*}\int_{\Omega}f(\psi(x))\,dx\ge f\bra{\int_{\Omega}\psi(x)\,dx}\end{align*}が成立することを示せ.

- 任意の$t\in(0,T)$に対して,以下の不等式が成立することを示せ.\begin{align*}\frac{d}{dt}\int_{\Omega}u(x,t)\,dx\ge f\bra{\int_{\Omega}u(x,t)\,dx}\end{align*}

- $\phi$を$\overline{\Omega}$上恒等的に零ではないとする.このとき$f$が\begin{align*}\int_{1}^{\infty}\frac{ds}{f(s)}<\infty\end{align*}を満たすならば,十分大きい$T>0$に対して,$(\text{A})$を満たす初期値境界値問題$(\text{P})$の非負値解$u(x,t)$は存在しないことを示せ.

時間発展する偏微分方程式に関して,最後の(3)で非線形項$f(u)$の$f$が遠方で十分に増大する関数であれば,非負値解$u$が時間大域的にならないことを示す問題です.

解答の方針とポイント

(1)は$f$の凸性と$\Omega$の測度が1であることからイェンセンの不等式を用います.

(2)は非負値解$u$と非線形項$f(u)$の$f$の関係なので,$(\text{P})$の第1式が鍵になることはすぐに分かりますね.形式的に微分と積分の順序交換をすれば,$\int_{\Omega}\Delta{u}(x,t)\,dx=0$を示し,(1)を用いる方針が見えます.

(3)では問題中の$\int_{1}^{\infty}\frac{ds}{f(s)}$を(2)とどのように結び付けるかがポイントです.(2)から$v(t)=\int_{\Omega}u(x,t)\,dx$が単調増加になっているので,(適切に積分区間を調整して)$s=v(t)$とおく誘導が見えます.実際,$u$が時間大域的なら,

\begin{align*}\int_{a}^{b}\frac{ds}{f(s)}=\int_{0}^{\infty}\frac{v'(t)}{f(v(t))}\,dt\end{align*}

となるので,再び(2)と併せて無限大に発散し矛盾します.

イェンセンの不等式

$\psi$が単関数で$\psi=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\mathbb{I}_{A_i}$と表せるときは,(1)の不等式は

\begin{align*}\sum_{i=1}^{n}f(\alpha_i)m(A_i)\ge f\bra{\sum_{i=1}^{n}\alpha_im(A_i)}\end{align*}

となり,これはイェンセンの不等式そのものですね.

[イェンセンの不等式]$I\subset\R$を区間とし,下に凸な関数$f:I\to\R$とする.$p_1,\dots,p_n>0$は$p_1+p_2+\dots+p_n$を満たすとする.このとき,任意の$x_1,\dots,x_n\in I$に対して,

\begin{align*}\sum_{i=1}^{\infty}f(x_i)\ge f\bra{\sum_{i=1}^{\infty}x_i}\end{align*}

が成り立つ.

すなわち,$\psi$が単関数であれば(1)が成り立つわけですから,$\psi$の単関数近似を考えて極限をとれば良さそうですね.

ガウスの発散定理

形式的に微分と積分を交換し,微分方程式$\frac{\partial}{\partial t}u=\Delta{u}+f(u)$を用いれば,

\begin{align*}\frac{d}{dt}\int_{\Omega}u(x,t)\,dx=\int_{\Omega}\Delta{u}\,dx+\int_{\Omega}f(u)\,dx\end{align*}

となります.第2項目は(1)より下から$f\bra{\int_{\Omega}u(x,t)\,dx}$が評価でき,第1項目はガウスの発散定理と境界値条件$\frac{\partial u}{\partial\nu}=0$より0になることが証明できます.

[ガウスの発散定理]有界領域$\Omega\subset\R^n$は$C^1$級の境界$\partial\Omega$をもつとする.このとき,$C^1$級ベクトル場$\m{v}:\overline{\Omega}\to\R^n$に対して,

\begin{align*}\int_{\Omega}\nabla{\m{v}}(x)\,dx=\int_{\partial\Omega}\m{v}\cdot\nu\,dS\end{align*}

が成り立つ.

直観的には,左辺は境界$\partial\Omega$からの漏れ出しの総量,右辺は$\Omega$全体での湧き出しの総量を表しており,これらが等しいことを主張する定理ですね.

$\Delta{u}=\nabla\cdot\nabla{u}$ですから,$\m{v}=\nabla{u}$と考えれば

\begin{align*}\int_{\Omega}\Delta{u}(x)\,dx=\int_{\partial\Omega}\nabla{u}\cdot\nu\,dS=\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial \nu}\,dS=0\end{align*}

となりますね.

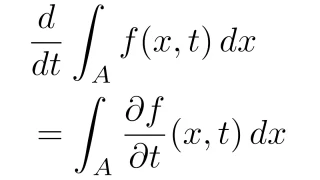

微分と積分の順序交換

微分と積分の順序交換を正当化するには次の定理を用いるのが常套手段です.

[微分と積分の順序交換条件]$A$を可測集合,$I$を開区間とする.$A\times I$上の可測関数$f(x,t)$は$t$について偏微分可能で,任意の$t\in I$に対して$f(\cdot,t)$は可積分であるとする.このとき,($t$によらない)ある$A$上の関数$g$が存在して,

- 任意の$t\in I$に対して$\abs{\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)}\le g(x)$ a.e. $x\in A$

- $g$は$A$上可積分:$\int_{A}g(x)\,dx<\infty$

を満たすなら,

\begin{align*}\frac{d}{dt}\int_{A}f(x,t)\,dx=\int_{A}\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,dx\end{align*}

が成り立つ.

この定理を使う際のポイントは

- (ほとんど至るところ)$|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)|\le g(x)$を満たす関数$g$をとる

- $\int_{A}g(x)\,dx<\infty$を満たす

の2つを示すことですね.証明は平均値の定理とルベーグの収束定理を用います.詳しくは以下の記事を参照してください.

解答例

集合$X$に対して$\mathbb{I}_X$を$X$の定義関数,$m$をルベーグ測度とする.

(1)の解答

単関数近似定理より,$\Omega$上で

\begin{align*}0\le\psi_1\le\psi_1\le\dots,\quad

\lim_{k\to\infty}\psi_k=\psi\end{align*}

を満たすルベーグ可測単関数列$\{\psi_k\}$が存在する.任意の$k\in\{1,2,\dots\}$に対して,

\begin{align*}\psi_k=\sum_{i=1}^{m_k}\alpha_{k,i}\mathbb{I}_{A_{k,i}}\end{align*}

と表す.ただし,$A_{k,1},A_{k,2},\dots,A_{k,m_k}$は互いに素なルベーグ可測集合で,$\alpha_{k,i}\in\R$($i=1,2,\dots,m_k$)である.

$\beta_{k,i}:=\sup_{x\in A_{k,i}}\psi(x)$とおくと,任意の$k\in\{1,2,\dots\}$に対して

\begin{align*}f\bra{\int_{\Omega}\psi_k(x)\,dx}&=f\bra{\sum_{i=1}^{m_k}\alpha_{k,i}m(A_{k,i})}

\le\sum_{i=1}^{m_k}f(\alpha_{k,i})m(A_{k,i})

\\&\le\sum_{i=1}^{m_k}f(\beta_{k,i})m(A_{k,i})

\le\int_{\Omega}f(\psi(x))\,dx\end{align*}

が成り立つ.ただし,

- 1つ目の不等号ではイェンセンの不等式($f$が下に凸,$\sum_{i=1}^{m_k}m(A_{k,i})=m(\Omega)=1$)

- 2つ目の不等号では$f$の単調増加性

- 3つ目の不等式ではルベーグ積分の定義(部分和の上限)

を用いた.よって,$k\to\infty$とすれば,$f$の連続性と単関数列の項別積分定理を併せて

\begin{align*}f\bra{\int_{\Omega}\psi(x)\,dx}\le\int_{\Omega}f(\psi(x))\,dx\end{align*}

が成り立つ.

(2)の解答

任意の$t\in(0,T)$に対して,ある$\delta>0$が存在して$[t-\delta,t+\delta]\subset(0,T)$が成り立つ.$(\text{A})$より$\frac{\partial u}{\partial t}$は有界閉集合$\overline{\Omega}\times[t-\delta,t+\delta]$上に連続拡張できるから,$\overline{\Omega}\times[t-\delta,t+\delta]$上で$\frac{\partial u}{\partial t}$は有界である.

よって,平均値の定理とルベーグの優収束定理より$\int_{\Omega}u(x,t)\,dx$は$t$について微分可能で,

\begin{align*}\frac{d}{dt}\int_{\Omega}u(x,t)\,dx=\int_{\Omega}\frac{\partial u}{\partial t}(x,t)\,dx\end{align*}

が成り立つ.

ここで,$(\text{P})$の第1式と(1)を併せて

\begin{align*}\frac{d}{dt}\int_{\Omega}u(x,t)\,dx

&=\int_{\Omega}(\Delta{u}(x,t)+f(u(x,t)))\,dx

\\&\ge\int_{\Omega}\Delta{u}(x,t)\,dx+f\bra{\int_{\Omega}u(x,t)\,dx}\end{align*}

が成り立つ.また,ガウスの発散定理と$(\text{P})$の第1式を併せて

\begin{align*}\int_{\Omega}\Delta{u}(x,t)\,dx

&=\int_{\Omega}\nabla\cdot\nabla{u}(x,t)\,dx

=\int_{\partial\Omega}\nabla{u}\cdot\nu\,dS

\\&=\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial\nu}\,dS=0\end{align*}

なので,

\begin{align*}\frac{d}{dt}\int_{\Omega}u(x,t)\,dx\ge f\bra{\int_{\Omega}u(x,t)\,dx}\end{align*}

が成り立つ.

(3)の解答

任意の$T>0$に対して,$(\text{A})$を満たす$(\text{P})$の非負値解$u$が存在すると仮定する.このとき,関数

\begin{align*}v:[0,\infty)\to\R;t\mapsto\int_{\Omega}u(x,t)\,dx\end{align*}

が定義できる.(2)より$(0,\infty)$上$v’\ge f(v)\ge0$だから$v$は広義単調増加で,$\varphi$が$\overline{\Omega}$上恒等的に0ではないことから,

\begin{align*}v(0)=\int_{\Omega}\varphi(x)\,dx>0\end{align*}

なので$v(t)>0$である.$f$が$(0,\infty)$上正値であることと併せて,$v’\ge f(v)>0$と分かり$v$は狭義単調増加である.

そこで,$a:=v(0)$, $b:=\lim\limits_{t\to\infty}v(t)$とおき,$v$の終集合を$[a,b)$にとり直すと$v$は全単射となる.$s=v(t)$とおくと,再び(2)より

\begin{align*}\int_{a}^{b}\frac{ds}{f(s)}&=\int_{0}^{\infty}\frac{v'(t)}{f(v(t))}\,dt\ge\int_{0}^{\infty}\,dt=\infty\end{align*}

である.一方,$f$は$(0,\infty)$上正値かつ$[0,\infty)$上単調増加なので$a>0$と併せて$\frac{1}{f}$は$[\min\{1,a\},\infty)$上有界だから,$\int_{a}^{1}\frac{ds}{f(s)}$は有限の値をとる.これより

\begin{align*}\int_{a}^{b}\frac{ds}{f(s)}\le\int_{a}^{\infty}\frac{ds}{f(s)}=\int_{a}^{1}\frac{ds}{f(s)}+\int_{1}^{\infty}\frac{ds}{f(s)}<\infty\end{align*}

となり,これは矛盾である.よって,仮定は誤りで,十分大きい$T>0$に対して,$(\text{A})$を満たす初期値境界値問題$(\text{P})$の非負値解$u(x,t)$は存在しない.

第12問(複素解析)

自然数$m\ge1$に対して開円板$\set{z\in\C}{|z|<1}$上の正則関数

\begin{align*}f_m(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^m}\end{align*}

を考える.

- $f_{m+1}'(z)=\dfrac{f_m(z)}{z}$を示せ.

- $f_m(z)$は$\C\setminus[1,\infty)$上の正則関数に解析接続できることを示せ.

- $f_m(z)$は$\dfrac{1}{2}$を始点とする$\C\setminus\{0,1\}$内の任意の曲線に沿って解析接続可能であることを示せ.

- $m\ge2$のとき$f_m(z)$は$\dfrac{1}{2}$を始点とする$\C\setminus\{1\}$内のある曲線に沿っては解析接続可能でないことを示せ.

複素関数の解析接続に関する問題ですね.本問の関数$f_m$は多重対数関数と呼ばれ,ゼータ関数の一般化として知られています.

解答の方針とポイント

例えば,$C_z$を始点0・終点$z$の長さをもつ曲線とすると,$f_2$は

\begin{align*}f_2(z)=-\int_{C_z}\frac{\log{(1-w)}}{w}\,dw\end{align*}

と表されるので,この被積分関数の特異点から$f_2$は0と1のみが多価性の分岐点になり得ます.

整級数の項別微分

整級数は収束半径内で項別微分可能です.

整級数$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$の収束半径を$R>0$とするとき,$f$は$|z|<R$で項別微分可能である:

\begin{align*}f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nz^{n-1}.\end{align*}

さらに,整級数$f’$の収束半径も$R$である.

本問の整級数$f_m$は収束半径が$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1/n^m}{1/(n+1)^m}=1$なので,$f_m(z)$は$|z|<1$で項別微分可能で(1)が従いますね.

拡張された導関数からもとの関数の拡張を得る

(2)について,多くの教科書で例として挙げられているように$\log{(z+1)}$の$z=0$周りでの冪級数展開

\begin{align*}\log{(z+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}z^n}{n}\quad(|z|<1)\end{align*}

は知っておきたいところで,この式から

\begin{align*}f_1(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}=-\log{(1-z)}\quad(|z|<1)\end{align*}

となります.主値$\log$は$\C\setminus(-\infty,0]$上の正則関数なので,$f_1$は$\C\setminus[1,\infty)$上の正則関数に拡張できますね.

$f_2$以降は(1)で示した等式を帰納的に使いたいですね.複素解析学においても,実関数でいう微分積分学の基本定理に相当する次の定理が成り立ちます.

領域$D\subset\C$上の正則関数$f$と$\alpha\in D$を考える.$z\in D$に対して,$D$上の始点$\alpha$・終点$z$の長さをもつ曲線$C_z$に対して

\begin{align*}F(z)=\int_{C_z}f(w)\,dw\end{align*}

で定まる$D$上の複素関数$F$は$D$上正則で$F’=f$を満たす.

(1)より$f_{2}'(z)=\frac{f_1(z)}{z}$だから,いまの定理と$f_2(0)=0$に注意すれば,$f_2$は$\C\setminus[0,\infty)$上の正則関数

\begin{align*}g_2(z)=-\int_{C_z}\frac{\log{(1-w)}}{w}\,dw\end{align*}

に拡張できることが分かりますね.$f_3$以降は(1)の等式を用いて帰納的に考えれば良いですね.

解析接続可能性とリーマン面上の正則性

一般に,領域$D\subset\C$上の正則関数$f$は$D$上の任意の曲線に沿って解析接続可能ですね.

これと同様に,$\C\setminus\{0,1\}$内の曲線を$\Omega$上の曲線と考えることで,本問では0と1を分岐点とするリーマン面$\Omega$上で正則であることを示せば,$\C\setminus\{0,1\}$内の任意の曲線に沿って解析接続可能であることになりますね.

(2)より$f_2$は$\C\setminus[0,\infty)$上の正則関数

\begin{align*}g_2(z)=-\int_{C_z}\frac{\log{(1-w)}}{w}\,dw\end{align*}

に拡張できましたが,$z\in\Omega$に対して$C_z$を$\Omega$上の曲線とすると$f_2$は$\Omega$上の正則関数に拡張できることが分かります.

$f_3$以降はやはり(1)の等式を用いて帰納的に考えれば良いですね.

0を除く必要性

(1)の等式$f_{m+1}'(z)=\frac{f_m(z)}{z}$の右辺について,$z=0$は除去可能な特異点になっています.

しかし,$\Omega$上の1を回り込んだ先の0を$\tilde{0}$とすると,$f_m$の多価性により$C_{\tilde{0}}$の終点では$f_m(\tilde{0})\neq0$となっているため,$f_{m+1}'(z)=\frac{f_{m}(z)}{z}$の右辺は$\tilde{0}$を1位の極としてもちます.

よって,$m\ge2$のとき$f_m(z)$は$\dfrac{1}{2}$を始点として,1を回り込んで$\tilde{0}$に近付く$\C\setminus\{1\}$内の曲線に沿っては解析接続可能でないことになりますね.

解答例

$\log$を虚部を$(-\pi,\pi)$にとる対数関数の分枝(主値)とする.また,0と1を分岐点とするリーマン面を$\Omega$とする.

(1)の解答

任意の$m\in\{1,2,\dots\}$に対して,整級数$f_m$の収束半径は

\begin{align*}\lim_{n\to\infty}\frac{1/n^m}{1/(n+1)^m}=\lim_{n\to\infty}\bra{\frac{n+1}{n}}^m=1\end{align*}

である.よって,開円板$\set{z\in\C}{|z|<1}$上で$f_m$は項別微分可能で

\begin{align*}f_{m+1}'(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nz^{n-1}}{n^{m+1}}=\frac{1}{z}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^m}=\frac{f_m(z)}{z}\end{align*}

が成り立つ.

ただし,右辺$\frac{f_m(z)}{z}$の$z=0$は除去可能な特異点であり,以下では$\frac{f_m(0)}{0}=1$とみなす.

$f_1$に対する(2)(3)の解答

(2)開円板$\set{z\in\C}{|z|<1}$上で

\begin{align*}\log{(z+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}z^n}{n}\quad(|z|<1)\end{align*}

とテイラー級数展開できるから,

\begin{align*}f_1(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}=-\log{(1-z)}\quad(|z|<1)\end{align*}

となる.よって,$f_1$は$\C\setminus[1,\infty)$上の正則関数$g_1(z):=-\log{(1-z)}$に拡張できることが分かる.

(3)$\log$の分岐点は0なので$g_1$の分岐点は1だから,$f_1$は$\Omega$上の正則関数$h_1$に拡張できる.

よって,$C\setminus\{0,1\}\subset\C\setminus\{1\}$上の任意の曲線に沿って解析接続可能である.

$f_m$($m\ge2$)に対する(2)の解答

$m$に関する帰納法により示す.$m=1$のときは既に示した.ある$m$で成り立つとする.

(1)より$f_{m+1}'(z)=\dfrac{f_m(z)}{z}=\dfrac{g_m(z)}{z}$($|z|<1$)だから,$z\in\C\setminus[1,\infty)$に対して,0から$z$への線分を$\ell_{z}$とし

\begin{align*}g_{m+1}(z):=\int_{\ell_z}\frac{g_m(w)}{w}\,dw\end{align*}

とすると,$g_{m+1}$は$f_{m+1}$の$\C\setminus[1,\infty)$への正則拡張である.

よって,帰納法により各$f_m$は$\C\setminus[1,\infty)$上の正則関数に解析接続できる.

$f_m$($m\ge2$)に対する(3)の解答

$m$に関する帰納法により,$f_m$は$\Omega$上の正則関数$h_m$に拡張できるとすることを示す.$m=1$のときは既に示した.ある$m$で成り立つとする.

(1)と帰納法の仮定より$f_{m+1}’$は$\Omega$上の正則関数$\dfrac{h_{m}(z)}{z}$に延長できる.

よって,$z\in\Omega$に対して,始点$\dfrac{1}{2}$・終点$z$の$\Omega$上の曲線を$C_z$とし

\begin{align*}h_{m+1}(z):=\int_{C_z}\dfrac{h_m(w)}{w}\,dw\end{align*}

とすると,$h_{m+1}$は$f_{m+1}$の$\Omega$への正則拡張である.

よって,各$f_m$は$\Omega$上の正則関数に解析接続できるから,$\dfrac{1}{2}$を始点とする$\C\setminus\{0,1\}$内の任意の曲線に沿って解析接続可能である.

(4)の解答

任意に$\epsilon\in(0,2\pi)$をとり,$\Omega$上の曲線

\begin{align*}C_{\epsilon}=\set{1+e^{i\theta}\in\C}{\theta\in[-\pi,\pi-\epsilon]}\end{align*}

を定める.$C_{\epsilon}$の終点を$z_{\epsilon}$とおく.

$m$に関する帰納法により,任意の$m\ge2$に対して$\lim\limits_{\epsilon\to+0}|h_m(z_\epsilon)|=\infty$が成り立つことを示す.

[1]$m=2$のときを示す.(3)より

\begin{align*}h_2(z_\epsilon)=-\int_{C_\epsilon}\frac{\log{(1-w)}}{w}\,dw\end{align*}

である.$\log$の多価性より$\lim\limits_{\epsilon\to+0}\log{(1-z_\epsilon)}=2\pi i$なので,

\begin{align*}\abs{\frac{\log{(1-z_\epsilon)}}{z_\epsilon}}&\ge\frac{\pi}{|z_\epsilon|}=\frac{\pi}{|1-e^{i\epsilon}|}

\\&=\frac{\pi}{\sqrt{(1-\cos{\epsilon})^2+\sin^2{\epsilon}}}

\\&=O\bra{\frac{1}{\epsilon}}\quad(\epsilon\to+0)\end{align*}

だから,$\lim\limits_{\epsilon\to+0}|h_2(z_\epsilon)|=\infty$である.

[2]ある$m$で成り立つとする.(3)より

\begin{align*}h_{m+1}(z_\epsilon)=\int_{C_\epsilon}\frac{h_m(w)}{w}\,dw\end{align*}

である.帰納法の仮定より$\lim\limits_{\epsilon\to+0}|h_m(z_\epsilon)|=\infty$なので,

\begin{align*}\abs{\frac{h_m(z_\epsilon)}{z_\epsilon}}&=\frac{|h_m(z_\epsilon)|}{\sqrt{(1-\cos{\epsilon})^2+\sin^2{\epsilon}}}

\\&=O\bra{\frac{|h_m(z_\epsilon)|}{\epsilon}}\quad(\epsilon\to+0)\end{align*}

だから,$\lim\limits_{\epsilon\to+0}|h_{m+1}(z_\epsilon)|=\infty$である.

[1][2]より,各$f_m$は1のみを分岐点とするリーマン面上に特異点をもつから,$\dfrac{1}{2}$を始点とする$\C\setminus\{0,1\}$内の任意の曲線に沿って解析接続可能である.

第13問(複素解析)

$0<q<1$または$1<q$を満たす実定数$q$に対し,$|z|<1$の範囲で次の2つの複素関数$L_q(z)$, $\ell_q(z)$を定義する.

\begin{align*}&L_q(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n(1-q^n)},

\\&\ell_q(z)=\exp(L_q(z)).\end{align*}

- $0<q<1$のとき$\ell_q(qz)=(1-z)\ell_q(z)$を示せ.

- $0<q<1$のとき$\ell_q(z)$の$z=0$周りでの冪級数展開を求めよ.

- 次の関係式が成り立つことを示せ.\begin{align*}L_{q^{-1}}(z)+L_q(z)=-\log{(1-z)}\end{align*}

整級数に関する問題です.本問の背景は量子解析学と呼ばれる分野の$q$-指数関数です.

解答の方針とポイント

$\ell_q(z)$は整級数の$\exp$として定義されているので初見では厳しい印象を受けてしまうかもしれませんが,実際に手をつけてみればそれほど難しくなくストレートに解ける問題です.

対数関数$\log$の冪級数展開

(1)で示す等式$\ell_q(qz)=(1-z)\ell_q(z)$を定義に従って書き直すと

\begin{align*}\exp\bra{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(qz)^n}{n(1-q^n)}}=(1-z)\exp\bra{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n(1-q^n)}}\end{align*}

ですから,$\log$を虚部を$(-\pi,\pi)$にとる対数関数の分枝(主値)として

\begin{align*}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(qz)^n}{n(1-q^n)}=\log{(1-z)}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n(1-q^n)}\end{align*}

を示せば良いですね.

ここまでくれば$\log{(1-z)}$をテイラー展開することで証明できそうですね.多くの教科書で例として挙げられているように$\log{(z+1)}$の$z=0$周りでの冪級数展開

\begin{align*}\log{(z+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}z^n}{n}\quad(|z|<1)\end{align*}

は知っておきたいところで,この式で$z$を$-z$に置き換えれば$\log{(1-z)}$をテイラー展開が得られますね.

ライプニッツルール

冪級数は収束円盤内で項別微分可能なので,$L_q$の$n$階導関数は$|z|<1$で簡単に求まります.しかし,$\ell_q$は$\exp$と$L_q$の合成関数なので,真面目に計算するのは大変です.

(1)で得られた等式$\ell_q(qz)=(1-z)\ell_q(z)$が誘導になっており,この両辺を$n$回微分して$z=0$を代入すれば$\ell^{(n)}(0)$の漸化式が得られます.

その際,右辺は(1次式)×$g(z)$の形になっているので,ライプニッツルール

\begin{align*}(fg)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k)}g^{(n-k)}\end{align*}

を使うと,1次式の部分は2回以上微分すると消えるので簡単に計算できます.

$0<q<1$のときと$1<q$のときの違い

(1)と(2)では$0<q<1$のときになっていますが,形式的には$1<q$のときでも同じ計算ができます.

$0<q<1$のときと$1<q$のときの違いは$L_q(z)$の収束半径で,$0<q<1$のときは

\begin{align*}\frac{\frac{1}{n(1-q^n)}}{\frac{1}{(n+1)(1-q^{n+1})}}=\bra{1+\frac{1}{n}}\frac{1-q^{n+1}}{1-q^n}\xrightarrow[]{n\to\infty}1\end{align*}

なので収束半径は1であり,$1<q$のときは

\begin{align*}\frac{\frac{1}{n(1-q^n)}}{\frac{1}{(n+1)(1-q^{n+1})}}=\bra{1+\frac{1}{n}}\frac{q^{-n}-q}{q^{-n}-1}\xrightarrow[]{n\to\infty}q\end{align*}

なので収束半径は$q$です.よって,いずれにしても$|z|<1$で$L_q(z)$は冪級数として収束していますね.

解答例

$\log$を虚部を$(-\pi,\pi)$にとる対数関数の分枝(主値)とする.また,$0<q<1$のとき

\begin{align*}\frac{\frac{1}{n(1-q^n)}}{\frac{1}{(n+1)(1-q^{n+1})}}=\bra{1+\frac{1}{n}}\frac{1-q^{n+1}}{1-q^n}\xrightarrow[]{n\to\infty}1\end{align*}

であり,$1<q$のとき

\begin{align*}\frac{\frac{1}{n(1-q^n)}}{\frac{1}{(n+1)(1-q^{n+1})}}=\bra{1+\frac{1}{n}}\frac{q^{-n}-q}{q^{-n}-1}\xrightarrow[]{n\to\infty}q\end{align*}

なので,冪級数$L_q(z)$の収束半径は$\max\{1,q\}$である.

(1)の解答

$\log{(1-z)}$は収束半径1で$-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}$と冪級数展開できるから,$L_q$の定義と併せて,$|z|<1$で

\begin{align*}\log{(1-z)}+L_q(z)&=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}\bra{-1+\frac{1}{1-q^n}}

\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(qz)^n}{n(1-q^n)}=L_q(qz)\end{align*}

が成り立つ.よって,両辺に$\exp$を施して

\begin{align*}\ell_q(qz)=(1-z)\ell_q(z)\end{align*}

を得る.

(2)の解答

(1)で得られた等式の両辺を$n$回微分して

\begin{align*}q^n\ell_q^{(n)}(qz)=-n\ell_q^{(n-1)}(qz)+(1-z)\ell_q^{(n)}(qz)\end{align*}

となるから,両辺に$z=0$を代入して

\begin{align*}&q^n\ell_q^{(n)}(0)=-n\ell_q^{(n-1)}(0)+\ell_q^{(n)}(0)

\\&\iff \ell_q^{(n)}(0)=\frac{n}{1-q^n}\ell_q^{(n-1)}(0)\end{align*}

だから,$\ell_q(0)=e^0=1$と併せて帰納的に

\begin{align*}\ell_q^{(n)}(0)=\frac{n!}{\prod_{k=1}^{n}(1-q^k)}\end{align*}

が成り立つ.よって,$\ell_q(z)$の$z=0$周りでの冪級数展開

\begin{align*}\ell_q(z)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{\prod_{k=1}^{n}(1-q^k)}\end{align*}

を得る.

(3)の解答

任意の$q\in(0,1)\cup(1,\infty)$に対して,$L_{q^{-1}}(z)$, $L_q(z)$はいずれも$|z|<1$で定義されている.$|z|<1$で

\begin{align*}L_{q^{-1}}(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n(1-q^{-n})}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(qz)^n}{n(1-q^n)}=-L_q(qz)\end{align*}

なので,(1)で得られた等式と併せて

\begin{align*}\exp\bra{L_{q^{-1}}(z)+L_q(z)}=\exp\bra{-L_q(qz)+L_q(z)}=\frac{\ell_q(z)}{\ell_{q}(qz)}=\frac{1}{1-z}\end{align*}

となるから,両辺に$\log$を施して

\begin{align*}L_{q^{-1}}(z)+L_q(z)=-\log{(1-z)}\end{align*}

を得る.

(3)では単に$L_{q^{-1}}(z)+L_q(z)$を通分で計算しても構いません.

参考文献

基礎を固めるために私が実際に使ったオススメの入試問題集を挙げておきます.

詳解と演習大学院入試問題〈数学〉

[海老原円,太田雅人 共著/数理工学社]

理工系の修士課程への大学院入試問題集ですが,基礎〜標準的な問題が広く大学での数学の基礎が復習できる総合問題集として利用することができます.

実際,まえがきにも「単なる入試問題の解説にとどまらず,それを通じて,数学に関する読者の素養の質を高めることにある」と書かれているように,必ずしも大学院入試を受験しない一般の学習者にとっても学びやすい問題集です.また,構成が読みやすいのも個人的には嬉しいポイントです.

第1章 数え上げと整数

第2章 線形代数

第3章 微積分

第4章 微分方程式

第5章 複素解析

第6章 ベクトル解析

第7章 ラプラス変換

第8章 フーリエ変換

第9章 確率

一方で,問題数はそれほど多くないので,多くの問題を解きたい方には次の問題集もオススメです.

なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.

【オススメの問題集|詳解と演習 大学院入試問題(数理工学社)】

本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.

演習 大学院入試問題

[姫野俊一,陳啓浩 共著/サイエンス社]

上記の問題集とは対称的に問題数が多く,まえがきに「修士の基礎数学の問題の範囲は,ほぼ本書中に網羅されている」と書かれているように,広い分野から問題が豊富に掲載されています.

全2巻で,

1巻第1編 線形代数

1巻第2編 微分・積分学

1巻第3編 微分方程式

2巻第4編 ラプラス変換,フーリエ変換,特殊関数,変分法

2巻第5編 複素関数論

2巻第6編 確率・統計

が扱われています.

地道にきちんと地に足つけた考え方で解ける問題が多く,確かな「腕力」がつくテキストです.入試では基本問題は確実に解けることが大切なので,その意味で試験への対応力が養われると思います.

なお,私自身は受験生時代に計算力があまり高くなかったので,この本の問題で訓練したのを覚えています.

なお,本書については,以下の記事で書評としてまとめています.

【オススメの問題集|演習 大学院入試問題[数学](サイエンス社)】

本書の目次・必要な知識・良い点と気になる点・オススメの使い方などをレビューしています.

コメント