微分積分学で学ぶリーマン積分では,有界閉区間

と極限と積分の順序交換ができるのでした.

このように,極限と積分の順序交換ができるような関数列

ルベーグ積分に関する項別積分定理のベースとなる定理として,適当な単関数列

この記事では,

- 単関数列の項別積分定理

- 証明に必要な命題

- 単関数列の項別積分定理の証明

を順に説明します.

「ルベーグ積分の基本」の一連の記事

- ルベーグ積分入門

- ルベーグ測度

- ルベーグ可測関数とルベーグ積分

単関数列の項別積分定理

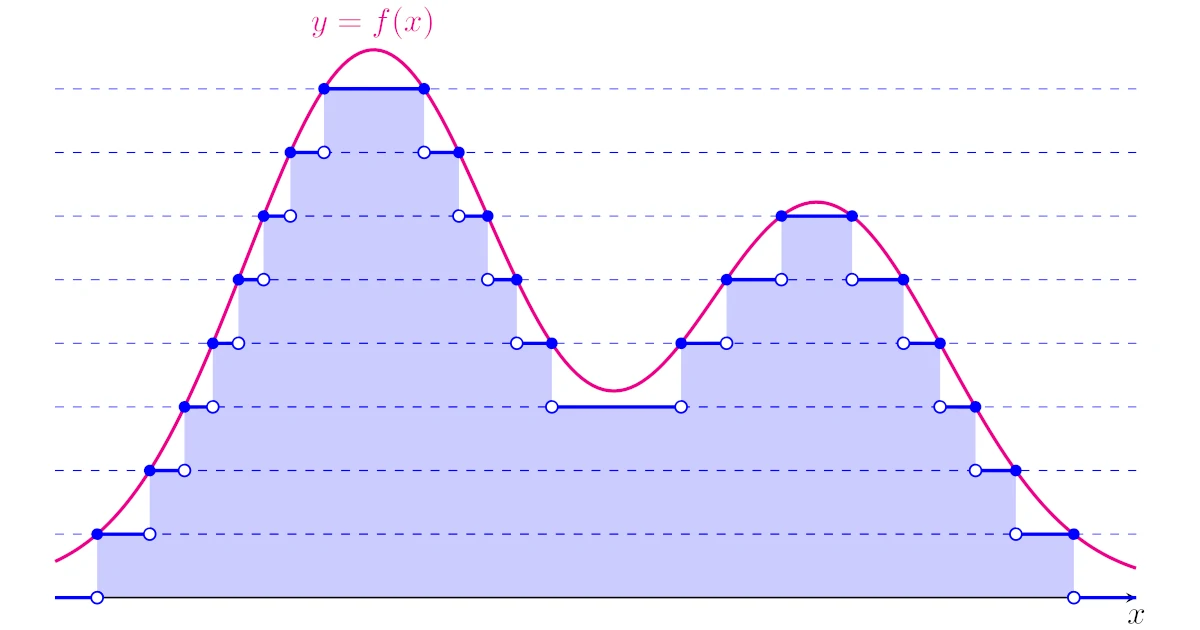

単関数列の項別積分定理が成り立つイメージをもつために,非負値可測関数の単関数近似定理を確認してから,単関数列の項別積分定理を紹介します.

単関数近似定理(復習)

次の定理を(非負値可測関数の)単関数近似定理というのでした.

つまり,非負値可測関数を下から近似する増加単関数列が存在するということですね.

単関数列の項別積分定理

単関数近似定理で非負値可測関数

実際これは正しく,次のように述べることができます.

この定理を単関数列の項別積分定理と呼びます.

単関数列の項別積分定理の応用(線形性の証明)

単関数列の項別積分定理を証明する前に,重要な応用をひとつ紹介します.

2つのステップに分けて証明しましょう.ステップ1では単関数に対して示し,ステップ2で一般の場合に対して示します.

以下では集合

[ステップ1]

とする.ただし,集合

を満たすとする.このとき,

である.いま

が成り立つ.

[ステップ2]

単関数近似定理より,ある非負値可測単関数列

が成り立つ.ステップ1より単関数

が成り立つから,両辺で

が従う.

ステップ1の単関数の場合を踏まえて,ステップ2では

- 単関数近似定理

- 単関数列の項別積分定理

を組み合わせることで示したわけですね.

このように解析学では「簡単な場合に証明したのち,極限をとってより一般の場合を示す」という証明方法がよく用いられます.

一般の可測関数のルベーグ積分は正成分と負成分に分けて定義されたことから,一般の可測関数のルベーグ積分でも線形性をもちます.

単関数列の項別積分定理の証明

証明に必要な補題・命題を用意し,単関数列の項別積分定理を証明しましょう.

補題

一般に連続関数は可測関数なので

を満たす任意の可測集合

が成り立ち,左辺は

よって,両辺で

が従う.

測度の単調収束

次の命題は一般の測度空間でも成り立ち,測度の単調収束定理と呼ばれることもあります.

可測集合

それぞれざっくり言えば

- 集合がどんどん大きくなるなら,全ての集合の和集合の測度は測度の極限に一致する

- 集合がどんどん小さくなり,途中から有限測度になるなら,全ての集合の共通集合の測度は測度の極限に一致する

ということですね.

単関数列の項別積分定理では(1)のみ用います.

測度の単調収束定理の証明は以下の記事を参照してください.

単関数列の項別積分定理の証明

仮定より任意の

が成り立つ.また,左辺は

が成り立つ.よって,あとは

[場合1] ある

とおく.

である.ただし,

よって,

なので,

[場合2] 任意の

を満たす任意の可測集合

なお,

ここで,

とする(

とおく.このとき,[場合1]と同様に

となる.

であり,この第1項について

なので,

となる.よって,

となり,

が従う.

コメント